- BRANDING

- Vol.179

ストラテジック・デザイナー

T.M.

- Vol.179

- BRANDING

- 2025.7.25

パーパス・ブランディングとは何か?企業の未来を変えるパーパスの力

従来のブランド戦略は、「差別化」や「認知度」が主軸でした。しかし今は、これまでにないほど企業への不信感や、不確実性が高まっており、持続的な成長への不透明性が企業を悩ませています。同時に、消費者は製品やブランドを単なるモノではなく、「意味」や「共感」をブランドに求めるようになっています。特にZ世代やα世代の若者たちは、社会的意義をもった企業姿勢に敏感です。

こうした現代において注目されているのが「パーパス・ブランディング」です。ブランドの存在意義(Purpose)を中心に据えることで、ステークホルダーと強い絆を築き、持続的な成長を図る戦略です。

本記事では、企業における「存在意義(Purpose)」とは何か?を詳らかにするとともに、パーパス・ブランディングと一般的なブランディングとの違いやその実践について紹介します。

1. パーパスとは何か?パーパス・ブランディングの定義

パーパスとは?

パーパス(Purpose)は、「私たちはなぜ存在するのか?」という存在意義や目的を意味する言葉です。企業にとってのパーパスは、「自社は何のために存在しているのか?」という根源的な問いに対する答えにあたります。単なる売上や利益の追求ではなく、「社会や顧客にどのような価値を提供し、どのような未来をつくりたいのか」というビジョンを含んだ概念であるともいえます。

パーパス・ブランディングの定義

パーパス・ブランディングとは、企業の存在意義をブランド戦略の中核に据え、商品・サービス・コミュニケーション・企業文化にまで一貫して浸透させていく手法です。主に見た目やVI、体験だけで企業価値を高めるのではなく、その企業とブランドのマネジメントの仕方で企業価値を高めることを目指します。また、一般的なブランディングが「どのように見せるか(=イメージ)」を重視するのに対し、企業や組織の根幹であり、究極的には課題解決の際の判断軸となる拠り所となるパーパス(存在意義)を軸に、社内外のステークホルダーと強い関係を構築することに主眼を置いている点が特徴です。パーパス・ブランディングは「なぜ存在するのか(=哲学・意義)」に焦点を当てます。

パーパス・ブランディングでは、社内外に対してパーパスを表明することで、顧客を含むあらゆるステークホルダーが価値観を共有して強い関係を築くことを目指すことで、組織がいに対するパーパスは競合との差別化に、組織内への表明は組織の一体化につながります。

2. パーパス・ブランディングとブランド戦略の違い、企業にもたらすメリット

パーパス・ブランディングと一般的なブランディングとの違い

パーパス・ブランディングは、視覚表現やVI(ヴィジュアル・アイデンティティ)、ブランド体験だけでなく、自社の存在意義(パーパス)を軸に、社内外のステークホルダーとの強い結びつき、関係構築に主眼を置いているのが特徴だと紹介しましたが、これまで一般的なブランディングとされていた戦略との違いは他にもあります。(※図1参照)

そもそもパーパス・ブランディングが注目されるようになった理由には、消費者やユーザーに”選ばれる理由”の変化や、生成AIやメタバースといったIT分野の進展が大きく影響しています。企業の「姿勢」や「意味」がブランド価値に直結するのはこれまでと変わらないまでも、重視される価値に関しては、年代ごとに変化しています(※図2参照)

| 項目 | 一般的なブランド戦略 | パーパス・ブランディング |

|---|---|---|

| 焦点 | 顧客ニーズや差別化 | 社会的意義や存在理由 |

| 目的 | 売上・市場シェアの拡大 | 社会的価値と持続可能な成長 |

| コミュニケーション | 製品・サービスの魅力訴求 | パーパスに共感を呼びかける |

| ブランド構築 | ロゴ、コピー、広告中心 | 組織文化、行動、実践に根ざした設計 |

| 時代 | 重視される価値 | ブランド戦略の主軸 |

|---|---|---|

| 1980〜90年代 | 機能・価格 | 差別化・広告 |

| 2000〜2010年代 | UX・体験 | デザイン・デジタル |

| 2020年代〜 | 共感・信頼・意義 | パーパス・社会貢献 |

パーパス・ブランディング以外の一般的なブランド戦略では、「市場でどう目立つか」「競合とどう違うか」といった差別化を主軸として、顧客のニーズを分析した上で、最適化された商品やメッセージを届けるのが目的とされます。一方で、パーパス・ブランディングは、「この企業はなぜ存在するのか」「社会にどんな意味を持っているのか」という企業の存在意義や社会的なミッションに焦点を当てます。顧客に“何を買ってもらうか”よりも、“何に共感してもらうか”を重視しています。

また、ブランディングの目的に関しても、一般的なブランド戦略では、主に経済的成果を重視し、ブランド認知を広げ、売上やシェアの拡大、顧客ロイヤルティの向上などがKPIとして設定されるのに対し、パーパス・ブランディングでは短期的な利益だけでなく、社会貢献や地球規模の課題解決といった「社会的価値の創出」が目的とされるのが大きな特徴です。「社会的価値の創出」の結果として、顧客や従業員、投資家との長期的な信頼関係が生まれ、持続可能な成長が実現されます。

パーパス・ブランディングでは、「このシャンプーは髪がサラサラになります」といった直接的な訴求に代表される機能的・感情的なベネフィットを訴求する広告・プロモーションが中心とするマーケティング寄りなブランド戦略とはことなり、製品の魅力よりもその商品がどう社会とつながっているか、どんな理念に基づいているかを重視します。たとえば、「このシャンプーは、環境負荷を抑えた成分を使い、フェアトレードで調達しています」というような、パーパスへの共感喚起を重視します。

従来のブランド戦略では、ブランドアイデンティティ(ロゴ・色・キャッチコピーなど)や広告表現がブランド構築の中核を占めましたが、パーパス・ブランディングでは、企業の文化や日常的な行動・実践がブランドそのものになります。つまり「どう見えるか」ではなく、「どう行動しているか」がブランドの信頼を生み出すというアプローチなのです。

たとえば、環境保護を掲げている企業が、実際に社内でペーパーレス化やエネルギー削減に取り組んでいなければ、パーパス・ブランディングは機能しません。言葉ではなく“行動”で見せて語るのがポイントです。

パーパスがもたらす企業へのメリット

パーパスを策定することで、企業には主に以下のようなメリットの創出が見込めます。

① 社会的共感によるブランドロイヤルティ向上

→共感を生むことで、価格競争に巻き込まれにくくなります。

②優秀な人材の採用と定着

→特にZ世代は「意味のある仕事」を求める傾向が強く、企業のパーパスが採用活動にも大きな影響を与えています。

③長期的な収益の安定

→ハーバード・ビジネス・レビューによると、パーパス主導型の企業は、競合他社より年3%以上も高い株式リターンを毎年達成しているとのデータもあります。

いま企業に問われているものとは何か?

パーパス策定が企業にもたらすメリット、そして社会における企業の存在価値(パーパス)を社内外に表明することの重要性を知ることでで、いかに現代の社会が意味に根差しているかがわかります。現代において企業がしなければならないことは、「果たして自社は社会に本当に必要とされているのか?」、従業員にとっては「なぜ私たちは存在するのか?」「なぜ自分たちはこの会社にいるのか?」という問いに答えられる状態でいることだと考えています。

こうした「Why」への答えがあった上で消費者やユーザーの共感を得たブランドづくりが実現します。また、消費者がブランドへの共感を育むためには、企業の存在意義とそのビジネスの方向性が一致していなければなりません。まさに言行一致です。特に重要なのは、常に誠実であることです。事業の成果を示す上で、時に自分たちにとって都合のよくない事実や結果であっても、ステークホルダーに示すことが誠実である企業の姿勢でしょう。

また企業への共感は、そこで働く従業員へのパートナー目線も大きく関わっています。企業にとって一番身近なステークホルダーであるのは従業員だからです。つまり、従業員視点と顧客視点に立って施策を検討することがとても重要です。

パーパス・ブランディングの進め方

パーパスブランディングのプロセス

まずすべきことは、パーパスの策定です。企業において、自分たちの存在意義は何か?何のために自分たちは存在しているのか?を見直すことから始めましょう。

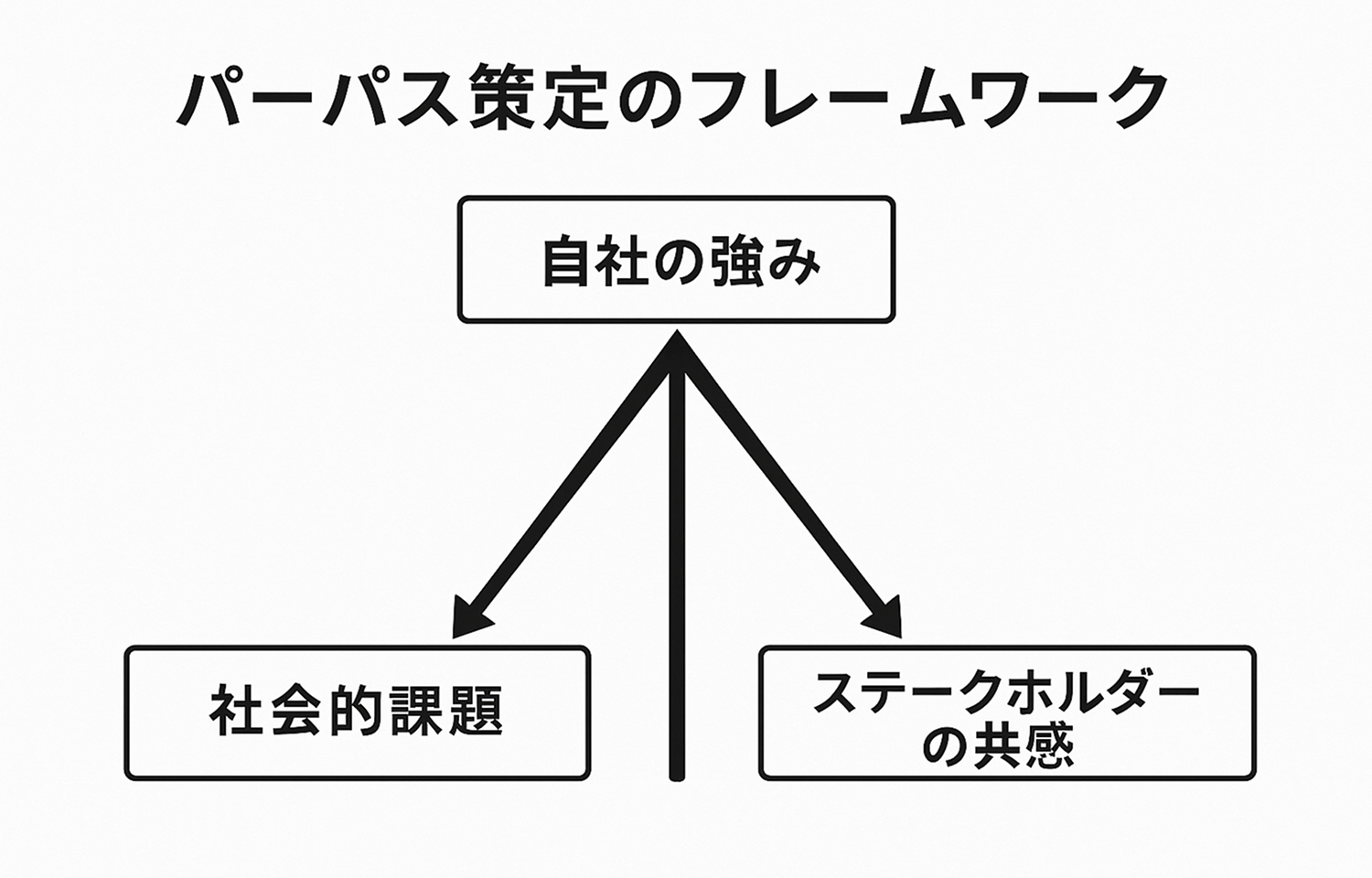

パーパスを策定するにあたり用いられる基本の型は以下の通りです。

自分たちが考える自社の強みだけでなく、社外のステークホルダーから評価される客観的な強みを改めて明確にすることです。そして自社の強みが、どういった社会課題にどういった貢献をし、またステークホルダーから共感を得られるのか?を突き詰めて検討することが必要です。パーパスを策定する上で重要なポイントは、経営陣だけでなく、どのステークホルダーにとって納得できるものであることです。時に、自社が築き上げてきた歴史をさかのぼることも必要となります。

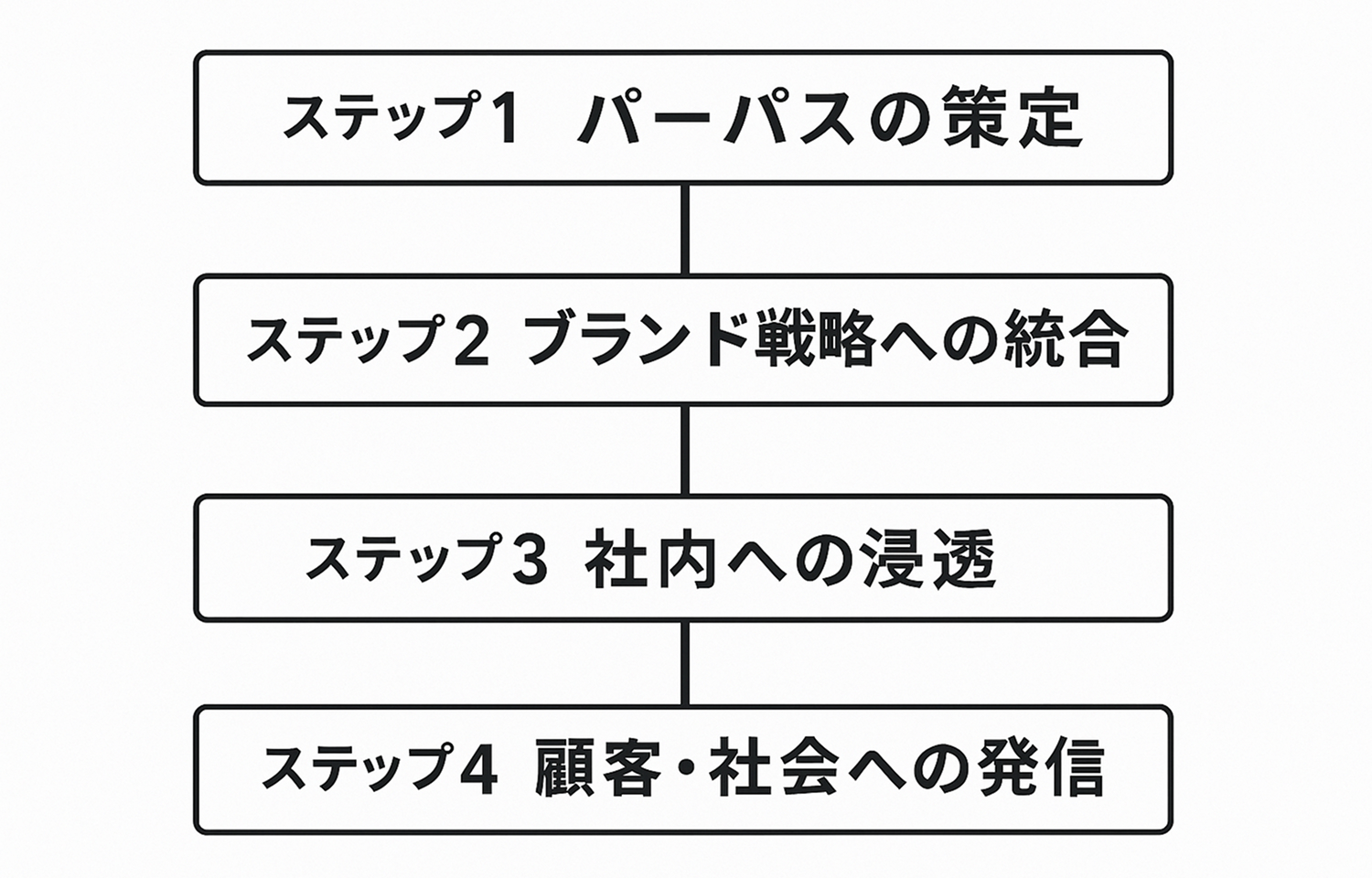

パーパス・ブランディングのプロセスは以下の4ステップです。パーパスの策定なしでは前に進めないので、ステップ1が最も重要です。

ステップ1:パーパスの策定

・トップマネジメントの内省・対話

・社内外ステークホルダーとのワークショップ

・歴史・創業の原点の再発掘

ステップ2:ブランド戦略への統合

・ブランドの価値体系にパーパスを組み込む

・トーン&マナーの見直し

ステップ3:社内への浸透

・社員教育・理念浸透プログラム

・行動規範や人事評価への反映

ステップ4:顧客・社会への発信

・パーパスを軸にした広報・PR

・サステナビリティ報告書や統合報告書

策定したパーパスを機能させるために重要なポイント

せっかく策定したパーパスであっても、策定しただけではまだスタート地点で足踏みしているのと変わりません。ここで、策定したパーパスを浸透させ機能させるために重要なポイントを紹介します。

・実態との整合性が重要

→実際の行動や事業内容とパーパスが一致していないと"パーパス・ウォッシュ"(グリーンウォッシュの一種)と批判される可能性がある。グリーンウォッシュに関しては以前の記事を参照。

・実一貫性と持続性

→単発のキャンペーンではなく、長期的な姿勢として継続する必要がある。パーパスが浸透、機能するには一定の時間が不可欠であることから。

・実社内文化との統合

→社員一人ひとりがパーパスを自分ごととして捉え、日常の判断基準になるようにする。社内浸透のための具体的な施策に関しては、インナーブランディングの施策も参考に。

ここでも「言行一致」、「一貫性」、「持続性」、「文化と世界観の醸成」が鍵となります。自社の存在意義(パーパス)を見つめ直し、ブランドに込めて体現すること。それこそが、企業がこれからの時代を生き抜く上で”武器”になることを忘れないでください。

パーパスが未来のブランドをつくる

パーパス・ブランディングは一過性のトレンドではなく、これからのブランド戦略において中心となる考え方です。パーパスは企業にとっての「北極星」のような存在です。その星の位置が明確であれば、社内外のステークホルダーが同じ方向を見て歩むことができます。利益と社会価値を両立する時代において、パーパス・ブランディングこそが企業の成長と信頼の源泉になります。

まずはパーパスの策定をする上でも、自分たちを振り返ることから始めましょう。以下のような質問に答えを出すことから見直してみてはいかがでしょうか。

・自社の存在意義は何か?

・なぜ自社は社会に必要とされるのか?

・自社の事業(ビジネス)は何のために存在しているのか?

・どうすれば社会により貢献できるのか?

参考資料:

・Harvard Business Review,:「パーパスを重視する企業は、競合他社より高い株式リターンを得られる」

RECENT POSTS

TRENDING

MORE FOR YOU

今日もあなたに気づきと発見がありますように