ブランド戦略と組織文化、事業戦略の統合— ブランド戦略の基礎と実践

近年の環境変化(市場成熟、消費者行動の変化、テクノロジー進化など)は、ブランドを単なるマーケティング領域として扱うだけでは不十分であることを示しています。ブランドを「経営の中核」に据え、組織・戦略・実行を統合することが、持続的なブランド価値(ブランド・エクイティ)構築の鍵です。

本記事では、事業戦略と組織文化、そしてブランド戦略の3つが一貫して機能するブランド統合の基本について紹介していきます。

1. ブランド統合の基本構造

ブランド戦略と事業戦略、そして組織文化を統合していく上でまずは押さえておきたい基本的な構造やブランドと組織文化の関係性について紹介します。

1-1. 戦略的ブランド経営の三位一体モデル

ブランド価値は「事業戦略(Business Strategy)」「組織文化(Organizational Culture)」「ブランド戦略(Brand Strategy)」の三つが一貫して機能することで生まれます。単独のマーケティング施策だけでブランドが強くなるわけではなく、組織の意思決定・行動・制度がブランドの約束(=ブランドアイデンティティ)を支えている状態が理想であり、デービッド・アーカーらが示したフレームの核心です。 ブランドアイデンティティに関しては1−2.で紹介します。

ブランドは「言葉(コンセプト)」だけでなく、「行動」と「制度」に落とし込む必要があります。例えば、カスタマー約束(Promise)をコールセンター応対や商品企画のKPIに組み込むといったように、現場への落とし込みが必須です。

1-2. ブランドアイデンティティと組織文化の関係性

ブランドアイデンティティは「企業が顧客に伝えたい理想の連想(価値・性格・トーン)」の集合です。一方で組織文化は、従業員が日常的に取る行動や意思決定のルールです。理想的には、ブランドアイデンティティが組織文化の中で“日常的に実践される”ことで、外部に一貫したブランドイメージとして表出します。これが一致していないと、外部メッセージと現場体験の間にギャップが生まれ、ブランド不整合が発生します。

2. ブランド戦略を作るための分析フレーム

ブランド戦略立案の初期段階では、外部環境と内部資源を整理するためのフレームワークが有効です。ここでは代表的な3つを解説します。INSIGHTS vol.122の記事でも紹介していますので、そちらも合わせて参照ください。ここでは、ブランド戦略立案に役立つ各フレームワークを要点だけに絞って紹介します。

2-1. PEST分析(外部マクロ環境)

要点:Politics(政治)、Economy(経済)、Society(社会)、Technology(技術)の4観点で外部環境をチェックします。特にブランド戦略では、社会的トレンドや規制・技術の変化がブランドの存立条件を変えてしまうので、見落としてはなりません。

使い方(テンプレ):

・Politics:法改正、規制、業界ルール(例:サステナビリティ関連法)

・Economy:景気、消費動向、価格感度の変化

・Society:人口構造、ライフスタイル、価値観

・Technology:デジタル化、AI、製造技術など

PESTチェック(例)

・Politics: 消費税変動 / 環境規制の強化

・Economy: 可処分所得の低下 / 価格競争の激化

・Society: 若年層の価値観変化 / 嗜好の多様化

・Technology: ECプラットフォーム進化 / AI導入の加速

2-2. 3C分析(顧客・競合・自社)

要点:Customer(顧客)、Competitor(競合)、Company(自社)の観点で市場を把握します。ターゲットのニーズと潜在課題、競合のポジショニング、自社のコアコンピタンス・弱みを整理することで、どの領域でブランドを差別化すべきかが見えてきます。

実践のコツ:

・顧客:定量(購買データ)と定性(インタビュー)を組み合わせる

・競合:直接競合だけでなく、代替手段(代替カテゴリー)を含める

・自社:ケイパビリティ(技術、営業網、文化)の優位性を深掘り

2-3. SWOT分析(内外の総合整理)

要点:Strengths(強み)、Weaknesses(弱み)、Opportunities(機会)、Threats(脅威)を整理し、ブランド戦略上の勝ち筋を描きます。PESTと3Cで拾ったポイントをSWOTに落とし込むことで「どの機会を使い、どの弱みを補うか」が明確になります。

SWOTからの戦略例:

・SO(強みを活かし機会を取る):自社技術×新市場ニーズでプレミアムラインを展開

・WO(弱みを補い機会を取る):外部提携で不足技術を補う

・ST(強みで脅威を回避):ブランドロイヤルティ強化で価格競争を避ける

・WT(弱みと脅威の最小化):コスト削減×差別化の再設計

以上に紹介した通り、ブランド戦略を立案する際には「外部環境」「市場構造」「自社の実力」という三層構造で現状を捉えることが重要です。

PEST分析では、政治・経済・社会・技術といったマクロ環境の変化を俯瞰し、ブランドを取り巻く外部要因を把握します。3C分析では、顧客・競合・自社の関係性から市場の実態を読み解き、どの領域で差別化できるかを見極めます。これらの情報をもとにSWOT分析で内外の要素を統合的に整理することで、強みを活かし、機会をつかみ、弱みや脅威への対応策を導き出すことができるのです。

つまり、PEST・3C・SWOTの3つのフレームは、ブランド戦略を“感覚や経験則”ではなく“構造的な理解”に基づいて設計するための思考プロセスです。それぞれの分析を有機的に結びつけることで、ブランドが立つべき市場ポジションと、持続的な競争優位の方向性を明確に描くことが可能となります。

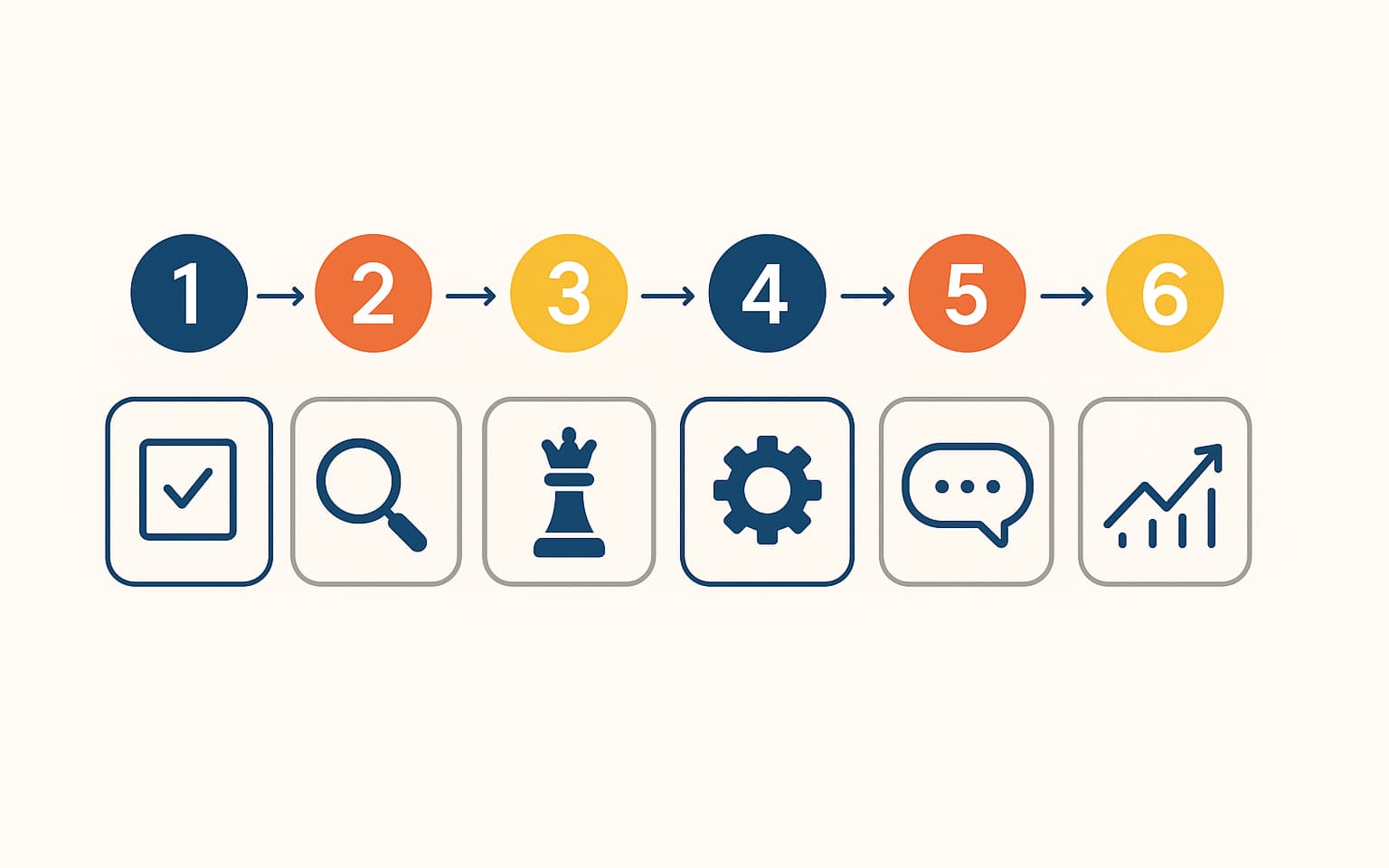

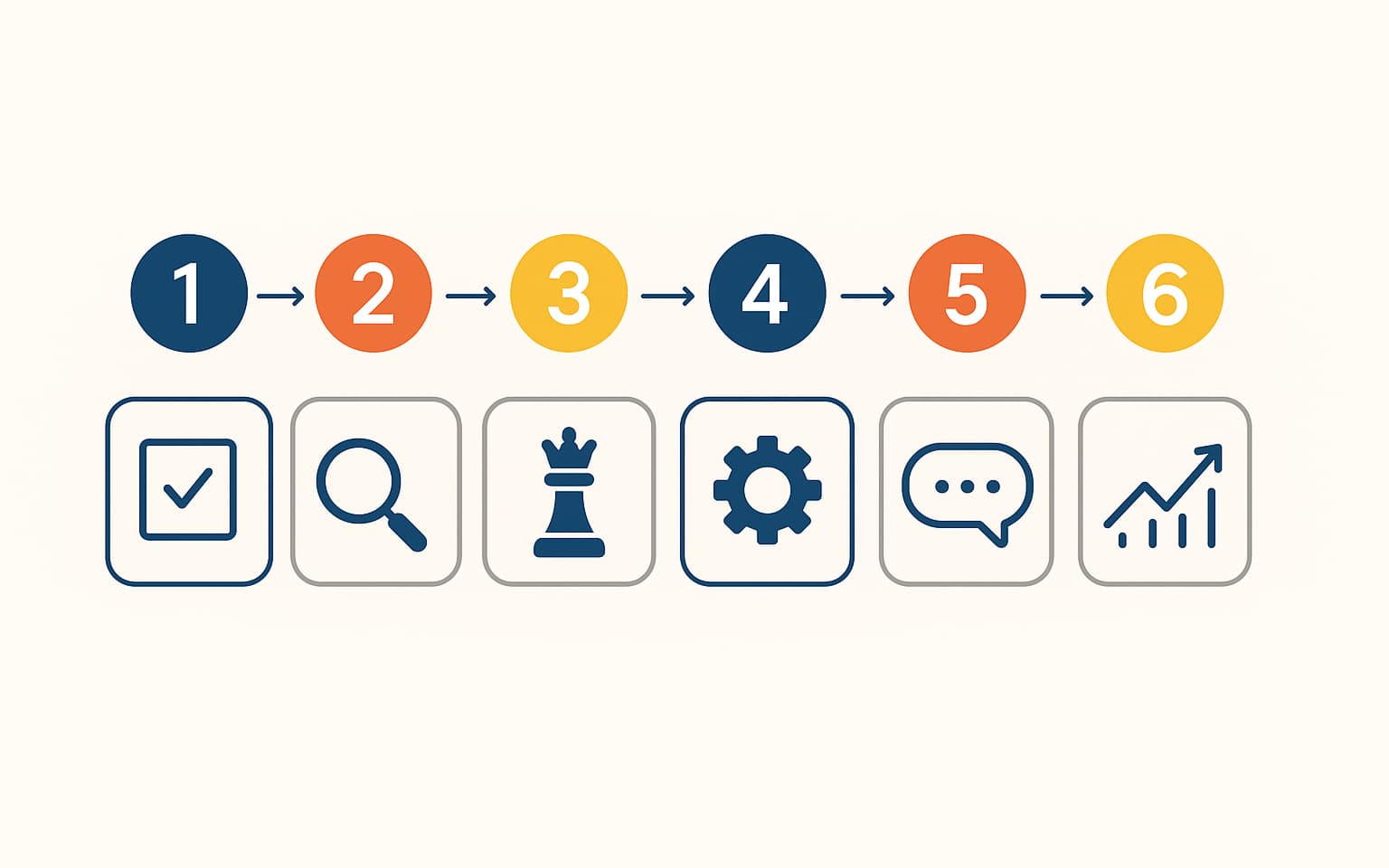

3. 組織とブランド戦略を実際に統合する6ステップ

ここでは現実的でかつ実務的な6つ(ステップ1〜6)のステップを紹介します。各ステップには主なアクションや成功条件、成果物(アウトプット)なども付記しました。

ステップ1:経営レベルの合意(ガバナンス整備)

まずはブランドを経営課題として扱うため、経営トップの合意とKPI設計を行う必要があります。主なアクションとしては以下の3つが挙げられます。

主なアクション:

・ブランド統合目的の明文化(短期・中長期ゴール)

・経営層によるスポンサーシップ(役割と権限の明確化)

・KPIと投資予算の確保(ブランドKPI:認知、好感度、NPS、LTV等)

成功条件:

経営の意思決定にブランド観点が組み込まれている(投資承認プロセス・新事業審査にブランドチェックがある)。

成果物:

ブランド統合の憲章(Charter)、ブランドKPIシート

ステップ2:ブランド現状診断(インサイト収集)

次にインサイト収集などを通じて、現在のブランド認知・顧客体験・社員のブランド理解度を可視化していきます。

主なアクション:

・内部:従業員アンケート、リーダーインタビュー、文化観測(行動と制度のミスマッチを洗い出す)

・外部:顧客インタビュー、NPS/CS調査、競合ベンチマーク

・タッチポイントマップ作成(カスタマージャーニーにおけるブランド接点の洗い出し)

成功条件:

課題の優先順位が定量・定性で明確になり、ブランド改善の“最初に手を付けるべき接点”が特定されていること。

成果物:

ブランド・ギャップレポート、タッチポイント優先順位表

ステップ3:戦略設計(ブランドアイデンティティとポジショニング)

このステップでは、ターゲット/価値提案(Value Proposition)/ブランド・パーソナリティを定め、事業戦略との整合を図ります。

主なアクション:

・3C・PEST・SWOTの統合(どの顧客セグメントにどんな価値を届けるかを戦略化)

・外部:ブランド・ピラミッド(機能価値→情緒価値→社会的価値)の検討

・コアメッセージとストーリーテリング設計

成功条件:

事業戦略(製品ロードマップ、チャネル戦略)とブランドの約束が矛盾しないこと。例えば「プレミアム」を名乗るなら、価格・流通・顧客対応がそれを支えるように設計されている必要あり。

成果物:

ブランドブリーフ、ポジショニングステートメント、コアメッセージ

ステップ4:組織設計と制度化(人事・評価・プロセス)

次にブランド約束を実行するための組織的な支援(人事制度、評価・報酬、学習)を設計します。

主なアクション:

・職務記述(JD)へのブランド期待行動の組み込み

・評価制度(OKR/KPI)にブランド貢献指標を追加

・トレーニングとオンボーディングにブランドモジュールを導入

成功条件:

従業員が日常の判断でブランドに沿った選択をするための仕組みが機能していること(例:顧客クレーム対応ガイドライン、報酬連動)。

成果物:

改定済みJD、評価指標表、研修カリキュラム

ステップ5:実行(コミュニケーションとタッチポイント改善)

組織的な支援設計ができたら、今度は、顧客向けの接点(広告、Web、店舗、カスタマーサポート等)におけるブランド体験を一貫化し、可視化することを目指します。

主なアクション:

・ブランド・ガイドラインの作成(トーン&マナー、ビジュアル基準、言葉遣い)

・各部門とのRACI定義(誰が何を担うか)

・パイロットの実行(選定したタッチポイントでの改善施策実施→効果測定)

成功条件:

顧客が触れる主要接点でのブランド体験が一定水準以上に達し、NPSやCSが改善傾向を示すこと。

成果物:

ブランドガイドライン、改善ロードマップ、パイロット結果レポート

ステップ6:継続的運用と評価(ガバナンス→スケーリング)

ブランド戦略は単発的なものでは効果を発揮しません。これまでの施策を継続的に運用し、結果に基づく改善ループを回す運用フェーズに入っていきます。

主なアクション:

・月次/四半期でのブランドKPIレビュー

・ブランドアセット管理(ブランド資産の棚卸と投資配分)

・経営会議へのブランドインサイトの定常報告化

成功条件:

ブランドKPIが経営指標と紐づき、意思決定に活用されるようになること。

成果物:

KPIダッシュボード、ブランド資産台帳

ブランド戦略を事業戦略や組織文化と統合する一連のステップを紹介しました。まずは、小さく始め、成果を作りつつスケールさせる。最初から全面改修するのではなく、重要な接点(カスタマー・タッチポイント)から整合性を作り、組織文化・制度へ拡張していくことがポイントです。

4. ブランド統合の導入時によくある落とし穴と対処法

ここでは実務でよくある失敗パターンと、具体的な対処方法を5つの落とし穴として紹介します。

落とし穴①:トップの賛同は得たが“実行力”が伴わない

対処方法→KPIと予算を明確化し、実行主体(部門横断チーム)に権限を持たせる。初期は「短期で示せる成果」を作る(V字効果を示すパイロット)ことで社内支持を固める。

落とし穴②:外部メッセージと現場サービスが乖離する(広告倒れ)

対処方法→タッチポイント・マップで“顧客が接触する全て”を洗い出し、最も影響が大きい3接点に集中投資する。現場のトレーニングを必須にする。

落とし穴③:ブランドを“デザイン”だけで解決しようとする

対処方法→ブランドは行動と制度の整合が鍵。デザイン改修は入口に過ぎず、同時に業務プロセスや評価制度の改訂を行う。

落とし穴④:短期のKPI(売上)だけで判断して中長期のブランド育成を止める

対処方法→短期KPIと中長期KPI(ブランド認知・好感度・LTVなど)を両面で追う。経営報告にブランド指数を定期掲示する。

落とし穴⑤:一部の部門だけが“ブランド運営”をやっている状態

対処方法→ブランドは横断的な経営課題。クロスファンクショナルなブランド運営チームを設置し、RACI(定義)を明確にする。

ブランドの取り組みは、戦略やデザインよりも「社内実行の仕組み化」にこそ成否がかかっています。

ぜひ自社のブランド活動を振り返りながら、今回紹介した5つの落とし穴に陥っていないかを確認してみてください。一つずつ丁寧に整えることで、ブランドは確実に社内に根づき、成果へとつながっていきます。

5. 最後に — すべきこと、やめるべきこと

ブランド戦略を真に機能させるには、経営そのものにブランドの原理を組み込むことが不可欠です。ブランドとは“約束”であり、それを守り続けるための組織的な仕組みを持たなければ、理念は現場で形を失います。

本記事で紹介したのは、ブランド戦略・事業戦略・組織文化を同じ方向性で動かすための統合設計です。ブランドは単体で存在するものではなく、事業構造の意志を伝え、組織文化の行動に反映されて初めて力を発揮します。

<すべきこと>

・経営トップの継続的コミットメントを制度的に担保する(ガバナンスの明文化)。

・ブランドを“言葉”で終わらせず、「行動と制度」に落とし込む(評価・報酬・プロセスへの実装)。

・重要接点に優先順位を付け、PDCAを回して短期成果を作りつつスケールする。

・定量(NPS、認知、LTV等)と定性(顧客の声、従業員の声)をセットで追う。

<やめるべきこと>

・ブランドを「広告の見た目改善」だけで終わらせること。

・ブランド施策を短期売上だけで評価し、芽が出る前に打ち切ること。

・部門最適でブランド判断を行い、全社の一貫性を損なうこと。

ブランドを経営の中心に据えるとは、単に“ブランド戦略をつくる”ことではなく、ブランドを通して企業文化を再設計することです。戦略・制度・行動・文化が循環的に支え合うとき、ブランドは一過性のプロジェクトから永続的な経営資産へと進化します。

これからの企業に求められるのは、「ブランドの語り手」ではなく「ブランドの体現者」であることではないでしょうか。

トップから現場までが一枚岩となり、“らしさ”を軸にした意思決定を積み重ねていくことで、ブランドは自然と社会に浸透していくことでしょう。

RECENT POSTS

Vol.198

親子関係から地域コミュニティへ──多様性を育み、関係をデザインする教育の未来

Vol.197

ビジョンと多様性、未来志向を組み入れた未来の環境デザインを考える

Vol.196

教育の多様性と未来を拓くビジョンメイキング──環境デザインから読み解く“これからの学び”

Vol.195

「One Health」と日本──人・動物・環境を一体で考える時代へ

Vol.194

AI時代におけるデジタル教育のメリットと課題、教育のこれから

Vol.193

AI時代にこそ必要なビジョンメイキングーーAIが変える“働く意味“と“組織のあり方“