「One Health」と日本──人・動物・環境を一体で考える時代へ

本記事では、One Healthの概念と考え方が生まれた歴史的背景、実際の取り組み、そして日本で現在深刻化している熊(クマ)をはじめとした動物被害とメガソーラー建設問題との関連まで紹介していきます。

1.One Healthとは何か:定義と誕生の経緯

1-1. One Healthの定義と誕生の経緯

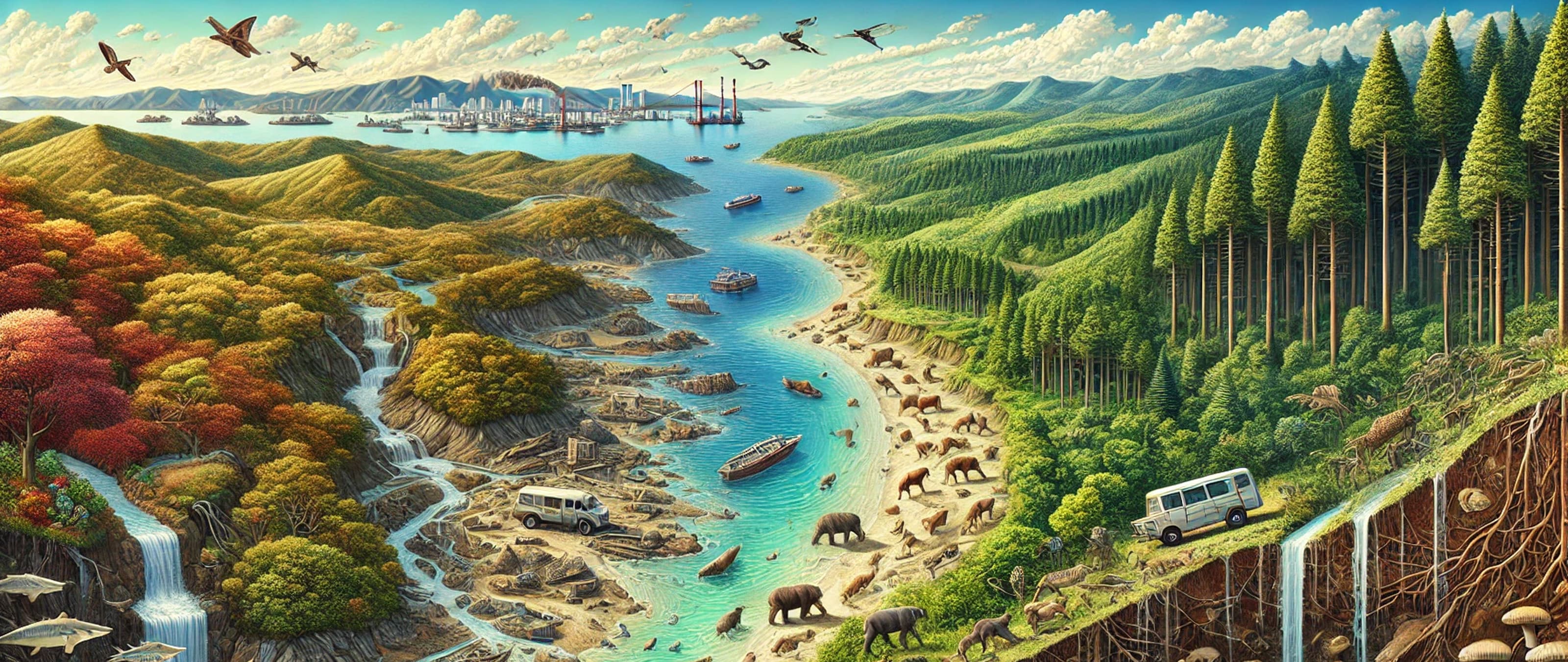

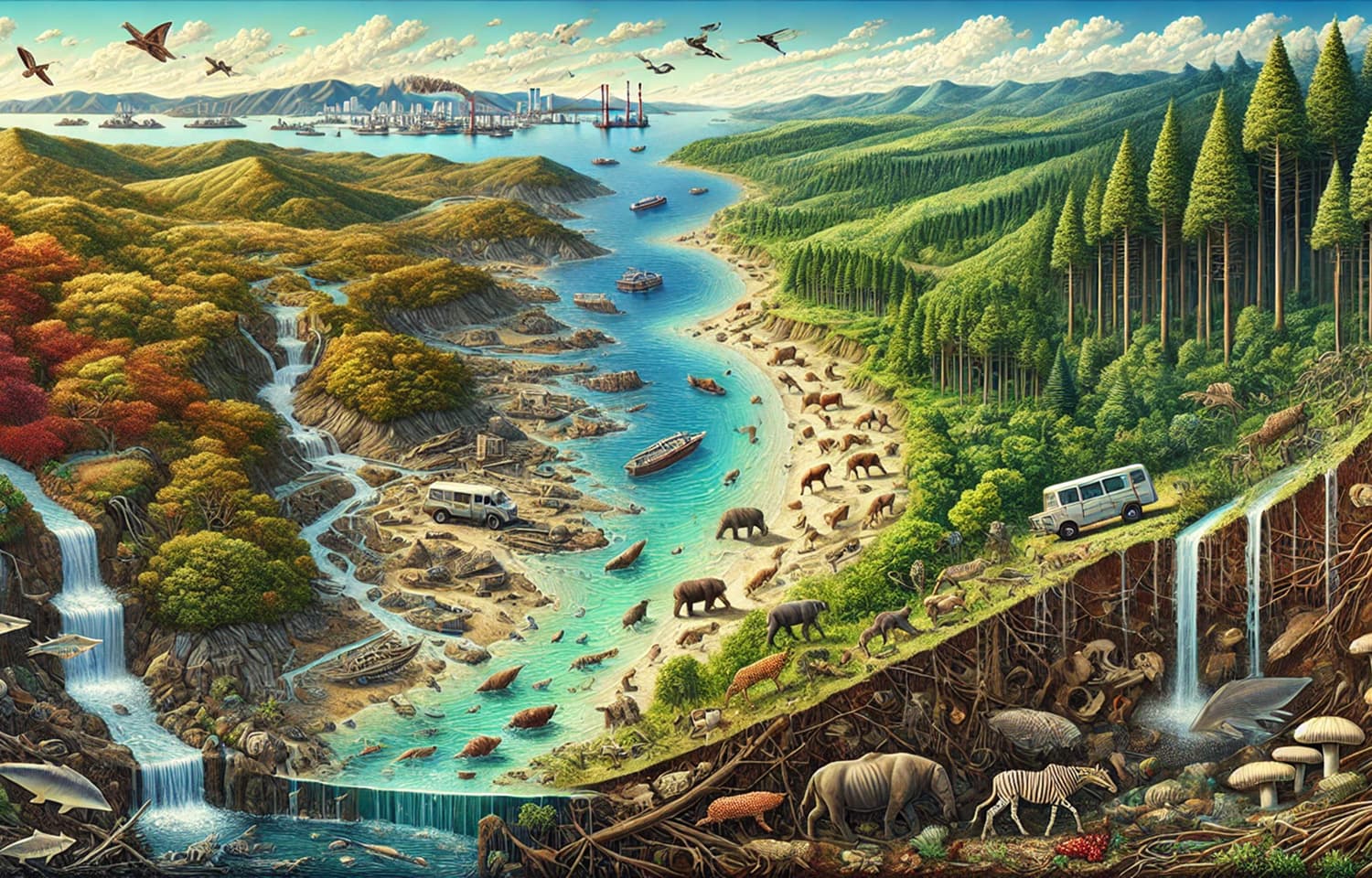

One Health(ワンヘルス)は、簡潔に言えば「ヒトの健康・動物の健康・環境(生態系)の健全性は相互に関連しているため、これらを分断して扱うのではなく、統合的・学際的に管理・対処しよう」という考え方です。起源は古く、病原体の人獣共通性に注目した19世紀の医療思想に遡るものの、現代的に体系化されたのは21世紀に入ってからです。北大のOne Health紹介(※参考資料参照)や国際的な提言(Manhattan Principlesなど)を通じ、野生動物の保全、獣医学、公衆衛生、環境保全をつなぐ枠組みとして進化してきました。 One Healthという考え方が誕生した歴史的な経緯の概要については、以下の図表を参照ください。

One Healthの必要性が拡大した理由は複合的です。人口増加と都市化、地球規模の移動(人・物流)、農地拡大や畜産の集約化、気候変動による生息域の変化、そして生態系の破壊。これらが相互作用することで、動物由来の感染症(いわゆるズーノーシス: zoonosis[/remark)の発生・拡大や、生態系サービスの喪失が増えています。実際に、ヒトに影響を与える病原体の多数は動物に由来するとされ、動物・環境の健康を無視した対応は持続可能ではありません。

ポイントは、One Healthは単なる「病気対策」ではなく、食料や環境、社会構造を含む「システム的」な健康政策であるという点を理解することにあります。

| 時期 | 出来事 / 概要 |

|---|---|

| 19世紀 | Rudolf Virchow らが、人獣共通の観点(動物と人間の健康の関連性)を指摘。One Healthの基礎となる考えが生まれる。 |

| 1960〜1970年代 | Calvin Schwabe が「One Medicine」を提唱。獣医学と医学の連携を主張。 |

| 2004年 | 「One World, One Health」会議でManhattan Principlesが発表され、One Healthの概念が共有され始める。 |

| 2000年代以降 | H5N1、SARS、MERS、COVID-19など動物由来感染症の頻発を背景に、WHO・FAO・WOAH・UNEPの「Quadripartite」が連携し、One Healthを公式に支援・推進。 |

1-2. One Healthが目指すこと

One Health の実務的ゴールは大きく次の4領域に分解できます。

①病原体の監視・早期検知

→人獣共通感染症(ズーノーシス)を早期に見つけ、動物由来の感染が人へ波及する前に封じる。

②抗菌薬耐性対策(AMR:Antimicrobial Resistance)対策

→人獣共通感染症(ズーノーシス)を早期に見つけ、動物由来の感染が人へ波及する前に封じる。

③生態系の保全と食の安全

→生態系サービス(例えば水の浄化や花粉媒介)を守ることで、長期的な公衆衛生を支える。

④社会・経済・政策の連携

→保健、農業、環境、教育、地域行政などが連携し、地域レベルの対応能力を高める。

これらを横断的に進めることで、単発の「対処」ではなく、将来のリスクを低減する「予防」や「回復力強化」が可能になります。

1-3. One Healthが重要となった理由

One Health が求められるようになった背景は複合的ですが、代表的な要因には以下の4点が考えられます。

・人口増加と土地利用の変化

→森林伐採や農地拡大が野生動物と人間の接触を増やし、新しい感染症の「跳躍(spillover)」を引き起こしやすくする。

・家畜生産とグローバルサプライチェーン

→密集飼育や長距離移送は家畜由来の病原体拡散リスクを高める。

・気候変動

→温暖化は媒介動物(蚊やダニ)の活動域を拡大し、新たな感染症リスクを生む。

・経済・社会構造の変化

→里山の社会的変化(高齢化、過疎化、放棄地増加)が生態系のバランスに影響を与え、害獣の増加や人里への動物流入を促す。

これらは相互に作用し合い、従来の分野別対応だけでは管理不可能な「システムリスク」を生んでいます。One Healthは、こうした複雑系的な問題に対処するための枠組みです。

2.ヒト・動物・環境の「つながり」を守るための取り組み(国内外)

One Healthの実践は多岐にわたります。以下に代表的な活動領域と事例を挙げましたので、見ていきましょう

① サーベイランスと情報共有

・統合監視体制の構築

医療、獣医、環境分野のデータを連結させ、地域横断的な監視体制を構築します。例えば、人獣共通感染症(ゾーノーシス)の発生状況を病院・動物診療所・野生動物調査から同時に収集することで、従来より迅速かつ正確な疫学的把握が可能になります。

・早期警報と危機対応

地域や国レベルでデータ共有プラットフォームを整備し、定期的な合同演習や情報交換会を実施。これにより感染症や環境変化の早期検知・対応が可能となり、流行拡大や環境悪化を未然に防ぐことができます。

・国際連携の重要性

WHO、FAO、WOAHなど国際機関ともデータを共有することで、国境を超えた感染症リスクへの備えやグローバルな予測モデルの構築が進められます。

② 生息域保全と土地利用計画

・生態系の保護と再生

自然保護区や移動回廊(コリドー)の設計、里山管理を通じて生物多様性を維持します。これにより野生動物の生息環境が確保され、病原体の拡散リスクを低減できます。

・土地利用の環境影響評価

森林伐採や大規模建設(例:メガソーラー、工業団地)に際しては、事前に環境影響評価(EIA)を実施し、代替案や緩和策を検討します。これにより生態系破壊を最小限に抑え、持続可能な土地利用を実現します。

・社会との連携

土地管理や保全活動は、自治体・住民・企業・研究者が協働することで効果が最大化されます。地域社会の意識向上や参加型管理が、長期的な生態系保護につながります。

③ 農林水産の「スマート化」

・畜産の衛生管理

ワクチン接種、適正飼育、野生動物との接触防止策を徹底することで、家畜由来の感染症リスクを減少させます。

・化学物質管理と環境保全

農薬や化学肥料の使用を適正化し、土壌・水系の健全性を維持・回復します。これにより、生態系全体の健康が保たれるだけでなく、人・動物・環境の連鎖的リスクも低減されます。

・デジタル技術の活用

IoTセンサーやドローンを用いた畜産・農地のモニタリングにより、異常検知や生産効率向上、リスク管理が可能となります。

④ コミュニティ参加型の保全活動

・地域主体の里山・生態系管理

地域住民、自治体、研究機関、企業が協働して里山再生や生態系サービスの共同管理を行います。日本の里山管理課題は、人口減少や管理主体の喪失という社会変化とも密接に関連しています。

・教育・意識向上

地域住民への環境教育やワークショップを通じて、自然や生態系保全の重要性を理解し、日常生活での行動変容を促します。

・社会的ネットワークの形成

参加型活動により地域内外の関係者間の連携が強化され、持続可能な環境保全活動の基盤が整備されます

3.日本の現状:食物連鎖と生態系が崩れる構図

3-1.日本における食物連鎖と生態系の変化

ここでは、「食物連鎖」「里山」「外来種」「人の管理放棄」がどのように絡み合っているかを整理します。

食物連鎖の変化

かつての里山は、人間の手入れ(間伐、採草、炭焼きなど)により多様な植物群落を維持してきました。この環境が失われると、特定種(シカなど草食大型哺乳類)の増加、捕食者(キツネ・タヌキ・クマなど)との関係変化、草地性昆虫や鳥類の減少が連鎖的に発生します。最近の調査では、里山にいた「普通種」とされた鳥や蝶の急速な減少が報告されており、里地里山の管理放棄が生物多様性損失の主要因の一つとされています。

外来種と生態系圧力

外来種(植物や動物)の侵入は在来種を圧迫し、生態系の機能を変えてしまう場合があります。例えば繁茂する外来植物による植生の単純化は、食物網の複雑性を奪います。

人間の活動と土地利用

土地転用、都市周辺の森林回復(放置)といった変化は、動物の分布や個体数を変えます。放置された里山が「クマの新たな栄養源(果実・餌場)」となる一方で、農地や人家が減って人間の監視が弱くなると、人獣の接触リスクは変化します。これらが熊出没や害獣被害の増加と関連します。

3-2.One Healthの視点から考えるメガソーラー建設問題

再生可能エネルギーの普及は気候変動対策として不可欠ですが、実装の仕方次第では生態系や地域社会に大きな負の影響を与えます。特に、日本各地で問題視される「メガソーラー」の建設問題は、特に以下の点でOne Health的観点から懸念が表明されています。

①森林伐採と生息地喪失

森林を切り開いてパネルを敷設すると、植生が失われ、多くの動植物の生息地が奪われます。結果として食物連鎖上の種が減少し、局所的な生物多様性が低下します。

②土壌の保水性低下・土砂災害リスク

メガソーラーを建設する際に山林を切り崩したりすることにより、根を張る樹木が減ります。そのことで土壌の保水力が低下し、豪雨時の浸食・土砂災害リスクが上がります。被災時には人間の生活や生息地が直接脅かされます。

③生態系の断片化と動物の移動阻害

メガソーラー建設などの大規模施設は、動植物の移動経路を遮断することがあり、遺伝的多様性の低下や食物連鎖の局所的改変を招く恐れが高いとされます。

④景観・地域社会との摩擦

景観や観光資源を損ない、地域の合意形成に失敗すると社会的対立や反発が生まれます。この点は「社会の健康」側面(地域コミュニティのレジリエンス)にも関わります。

以上を踏まえると、メガソーラー導入は一見、エネルギー問題の解決手段として環境問題への配慮がなされているかのように思えるかもしれませんが、内実は大きな”矛盾”を多分に含んでいることがわかるのではないでしょうか。”エコ”なように見えて、その実、エコの実現のために自然や環境破壊につながるような事業はメガソーラーに限ったことではないかもしれません。

エネルギーの自給面だけでなく、One Health的な視点(生物多様性・災害リスク・地域共生)を組み入れて計画・評価されるべきなのです。事前の環境影響評価(EIA)や代替地の検討、設置した場合には、設置後のモニタリング、地域との共働が不可欠だと考えるべきでしょう。

3-3.One Healthの視点から考察する熊出没、害獣被害の現況

最近の日本では、熊(ヒグマ・ツキノワグマ)による人身被害や農作物への被害が世間の衆目を集めています。なぜこの問題が深刻化しているのか、One Healthの視点を交えて整理します。主要な要因を以下にまとめます。

要因A:クマの分布拡大と個体数増加

長期的にクマの分布域が拡大し、個体数が増加している地域があります。これは人里の減少(人口の都市集中、農村の過疎化)や行政の捕獲政策、餌資源の変動など複合要因によるものです。最新の分析では、過去数十年で分布が拡大した地域が多いと報告されています。

要因B:餌資源の変化(自然餌の減少/人工餌の増加)

森林資源の変化(果実・木の実などの不足)、または人里にあるゴミ箱・畜産物・作物などの利用可能な餌がクマの行動を変え、人里への侵入を促します。特に秋の果実期や冬前の蓄えが足りないと、クマは活発に人里に出ることがあります。

要因C:土地利用変化(里山放置・メガソーラー等)

里山管理の放棄により、草地→林への遷移が進むと、一部のクマ生態には有利に働く場合がある一方、農地が荒廃して人間の監視が薄れると、人獣衝突のリスクが高まります。また、先ほど紹介したメガソーラー建設による山林伐採や大規模な土地転用は、餌場や通行経路を変更し、クマの行動を不安定にします。

要因D:社会構造の影響(高齢化・人員不足)

農山村の高齢化により、害獣対策(電気柵の設置、見回り、被害時の迅速対応)が十分行えない地域が増加しています。地方行政と住民の防護力の低下は被害を拡大させる一因であるといえるでしょう。

4.地域/コミュニティで行われているOne Healthに向けた具体的な取り組み

One Health 的な取り組みは、政府や行政によるトップダウンの政策だけでなく、地域コミュニティによるボトムアップの活動が大きな効果を発揮します。地域の住民が主体となって行う取り組みは、現場の状況に即した柔軟な対応が可能であり、持続可能な成果につながることが多くの研究で示されています。ここでは、地域コミュニティが実践している代表的な例を紹介します。

4-1.集落ぐるみの獣害対策(コミュニティ協働)

野生動物による農作物被害や生活環境への影響を防ぐためには、個人単位の対策だけでは不十分です。集落全体で協力することで、効率的かつ効果的な対策が可能になります。

・共同清掃・ごみ管理:生ごみを密閉容器で管理することで、イノシシやサルなど野生動物を誘引せず、生活圏への被害を減らすことができます。

・共同電気柵の設置:果樹園や畑を集落単位で囲うことで、個別の設置負担を軽減しつつ、広範囲での被害防止が可能になります。

・地域ハンターの育成:地元住民が捕獲や追い払いの技術を習得することで、被害発生時に迅速に対応できる体制を整えます。実際、研究でも「集落ぐるみ」の取り組みが効果的であると推奨されています。

4-2.里山再生と生態系の回復

里山や農山村の自然環境を整備することは、生態系全体のバランスを保ち、獣害の軽減にもつながります。

・放置地の管理・再生:放棄された果樹園や耕作放棄地を整備し、植生を回復させることで、山と里の自然のバランスを取り戻します。

・多様な植栽による餌資源の安定化:特定の木の実やキノコに偏らない植栽を行うことで、野生動物の食資源を安定化させ、年ごとの生態系変動の影響を緩和します。

・森林管理と獣害抑制の両立:伐採や植栽計画と、電気柵などの被害予防策を組み合わせることで、人間活動と自然環境の両立を目指します。

4-3.教育・啓発とリスクコミュニケーション

・学校での防災教育:クマやイノシシなど野生動物が出没した際の行動指針を学ぶ授業や、住民向けワークショップの開催。

・観光地での注意表示とゴミ管理:観光客による餌付けやゴミの放置を防ぐための標識設置やごみ箱管理。

これらの取り組みは単独で行っても十分な効果を発揮しません。地域の高齢化や若者の都市流出などの社会構造を踏まえ、持続可能な仕組みとして制度化することが不可欠です。行政と住民、研究者が連携し、地域ごとに最適化された対策を組み合わせることで、ヒト・動物・環境が共生する社会の実現につながります。

5.One Healthを通して私たちにできることとは何か?

5-1. 優先度A:早急に着手すべき対策

・住民向け行動マニュアルの配布

クマやイノシシなど野生動物と遭遇した際に、住民が安全に行動できるよう、避難場所や緊急連絡先、通報手順を明示したマニュアルを作成・配布します。マニュアルには、日常生活で注意すべき点や、家族・地域での対応シナリオも盛り込み、初動対応力の向上と不測の事態への備えを強化します。

・ごみ管理の改善

生ごみや食品残渣を密閉容器で保管することに加え、収集頻度の見直しや回収ルートの最適化を行います。これにより野生動物の生活圏への誘引を抑制し、農作物や家庭への被害を未然に防ぎます。また、住民に対する啓発活動や分別ルールの明確化も並行して進めることで、地域全体での効果を高めます。

・電気柵・防護フェンス設置の補助制度

個人での設置負担を軽減する補助制度を整備することで、農地や果樹園への被害防止を促進します。制度には設置・維持方法の指導や安全管理のルールも組み込み、効果的かつ持続可能な防護体制を確立します。

・学校・施設の臨時休校・避難ルール整備

野生動物出没時に児童や施設利用者の安全を守るため、臨時休校の判断基準や避難ルート、緊急連絡網を整備します。実践的な避難訓練やシミュレーションを組み合わせることで、実際の危険時に迅速かつ安全に行動できる体制を構築します。

5-2. 優先度B:中期的に取り組む対策

・山地の餌資源モニタリングと行動予測モデル

ドングリや果実、野草などの資源量を定期的に調査し、野生動物の分布や移動パターンを把握します。得られたデータを基に、季節や資源量の変化に応じた行動予測モデルを作成し、自治体や住民が被害リスクを事前に把握・対策できる体制を整備します。

・地域ハンターの育成・資格取得支援

ドングリや果実、野草などの資源量を定期的に調査し、野生動物の分布や移動パターンを把握します。得られたデータを基に、季節や資源量の変化に応じた行動予測モデルを作成し、自治体や住民が被害リスクを事前に把握・対策できる体制を整備します。

5-3. 優先度C:長期的に進める施策

・里山再生プログラム

放棄地の整備や植生の多様化を通じて、生態系を回復させます。これにより野生動物の餌資源が安定し、農作物被害や人里への出没を抑制する効果が期待できます。また、地域住民による維持管理を組み込むことで、里山の保全と地域活性化の両立を図ります。

・観光管理と啓発

餌付け禁止の周知やゴミ管理の徹底を行い、観光客による野生動物との不必要な接触を防ぎます。併せて、看板やガイドブック、デジタル情報を活用した啓発活動により、観光客自身が安全で持続可能な行動を取れる環境を整備します。

・地域健康プランへの One Health 統合

人獣環境指標を導入し、地域の健康や安全を科学的に評価・管理します。野生動物の出没状況、環境衛生、住民健康情報などを統合的に分析することで、長期的なリスク管理や政策立案に活用可能なデータ基盤を構築します。

企業・民間組織の関わり方

地域の One Health における取り組みは、単発の支援や一時的な施策だけでは十分な効果を得られません。持続可能で実効性のある対策を構築するためには、自治体や地域団体と連携した長期的なパートナーシップが不可欠です。企業や民間団体は、それぞれの専門性や資源を活かして以下のような役割を担うことができます。

・IT企業

野生動物の目撃情報をリアルタイムで収集・共有できるプラットフォームを提供し、地域の被害状況を可視化します。また、AI技術を活用した行動予測モデルの開発により、出没リスクの高い時期や場所を事前に把握できる仕組みを整備し、住民や自治体の迅速な対応を支援します。

・農業関連企業

電気柵や防護フェンスなどの物理的防護資材の提供に加え、設置方法や維持管理の技術指導も行います。さらに、自治体や農家と協力して補助金申請や制度活用のサポートを行うことで、個人負担を軽減し、被害防止策の普及を促進します。

・観光事業者

来訪者向けに野生動物との接触回避や餌付け禁止の啓発を行い、観光地での安全管理を徹底します。また、観光施設や宿泊施設におけるゴミ管理の指導・整備を通じて、野生動物が人里に誘引されるリスクを低減します。

・NPO/市民団体

住民向けの教育活動やワークショップを実施し、地域の防災力や生態系保全意識を高めます。さらに、里山再生や植生管理プロジェクトの企画・運営を通じて、地域住民が主体的に関わる持続可能な取り組みを促進します。

重要なのは、各組織が単独で活動するのではなく、自治体・地域団体・住民との連携を通じて、地域に根ざした長期的・持続可能な One Health 対策を構築することです。こうした協働体制によって、野生動物被害の抑制だけでなく、地域の生態系保全や住民の安全・健康向上にもつながります。

以上に見てきたように、One Health の視点では、地域社会との協働を組み合わせた総合的な取り組みが求められます。熊や害獣とされる動物や自然環境への対応は、単なる小手先の被害防止ではなく、地域の生態系、経済、住民の安全を同時に守る活動として広い視野で捉えることが重要です。

最後に

One Healthは単なる概念にとどまらず、我々の暮らし方、土地利用、エネルギー政策、農林水産業のあり方を再考させる枠組みとなりつつあります。日本が抱える課題――里山の荒廃、外来種の脅威、メガソーラー建設による森林破壊や土地転用、熊や他の害獣とされる動物被害、そして気候変動の進行――はすべて関連しています。これらを個別に分断して対処するのでは不十分で、根本的な解決につながるような全体的な環境保全対策や地域参加型の実践、そして科学的データに基づく継続的なモニタリングが必要です。

最後に、官民の実践者(自治体・企業・研究者・市民)が共に動くための最初の一歩として、以下の三点を推奨します:

①新規開発(特に大規模土地転用)にOne Health評価を必須化する。

②里山管理・保全を経済的に支える仕組み(観光連携、グリーンジョブ)を作る。

③医療・獣医・環境のデータ連携基盤を作り、早期警報と対策を実装する。

これらの取り組みは単なる環境保全策ではなく、地域の安全・安心、経済の再生、そして未来のパンデミックを防ぐための保険でもあります。One Healthは、我々の「暮らし」と「自然」を再設計するために最良な観点の一つなのです。

参考資料:

・One Health(定義・歴史・国際動向). Wikipedia / One Health Joint Plan of Action 等.

・北海道大学 One Health紹介(概念と歴史)

・環境省・最新集計(クマ被害の統計、2025年報道)および関連報道(テレビ朝日等)

・WWF Japan「地球温暖化による野生生物への影響」

・加藤恵里『集落ぐるみの獣害対策の評価と今後の地域資源管理のあり方』等、学術的な地域対策研究.

・OIE(世界動物保健機関)および国際的なOne Health関連文献(人獣共通感染症の重要性)

・日本におけるクマ類の現状整理(日本クマネットワーク報告書〈2025〉

・日本熊森ネットワーク等による「2025年秋季のクマ類を巡る状況に関する現状整理」(2025年)

・東洋経済オンライン「日本で「クマ被害」なぜ増加?」(解説記事、状況分析)

・メガソーラーと環境問題に関する論説・報告(環境リスクと土地利用)

・里山・生物多様性に関する調査報告(鳥類・蝶の減少、里山の管理放棄に関する報告)

RECENT POSTS

Vol.198

親子関係から地域コミュニティへ──多様性を育み、関係をデザインする教育の未来

Vol.197

ビジョンと多様性、未来志向を組み入れた未来の環境デザインを考える

Vol.196

教育の多様性と未来を拓くビジョンメイキング──環境デザインから読み解く“これからの学び”

Vol.195

「One Health」と日本──人・動物・環境を一体で考える時代へ

Vol.194

AI時代におけるデジタル教育のメリットと課題、教育のこれから

Vol.193

AI時代にこそ必要なビジョンメイキングーーAIが変える“働く意味“と“組織のあり方“