循環型経済とサーキュラー・デザイン― 持続可能な未来を“デザインする”という発想―

モノやエネルギーを「捨てずに回す」。資源を「消費」ではなく「再利用」「再設計」する。そこに企業・社会・デザインの新しい関係性が生まれています。

本記事では、 1. 循環型経済・サステナビリティの全体像 2. 循環経済とデザイン思考の関係 3. サーキュラー・デザインの実践的視点 これら3つの切り口から、未来を形づくる“デザインとしての循環”を探ります。

1.循環型経済(Circular Economy)の本質

サーキュラー・デザインを理解する上で切っても切り離せないのが、循環型経済(サーキュラー・エコノミー)です。まずは、循環型経済とはどういったもので、その背景にある世界情報や市場の動向、企業に求められている変革の内容について紹介します。

1-1. サーキュラー・エコノミーとは何か

「サーキュラー・エコノミー」は単なるリサイクル強化ではありません。 それは、“Waste=Design Failure(廃棄は設計の失敗)”という前提に立つ、経済の再設計思想です。

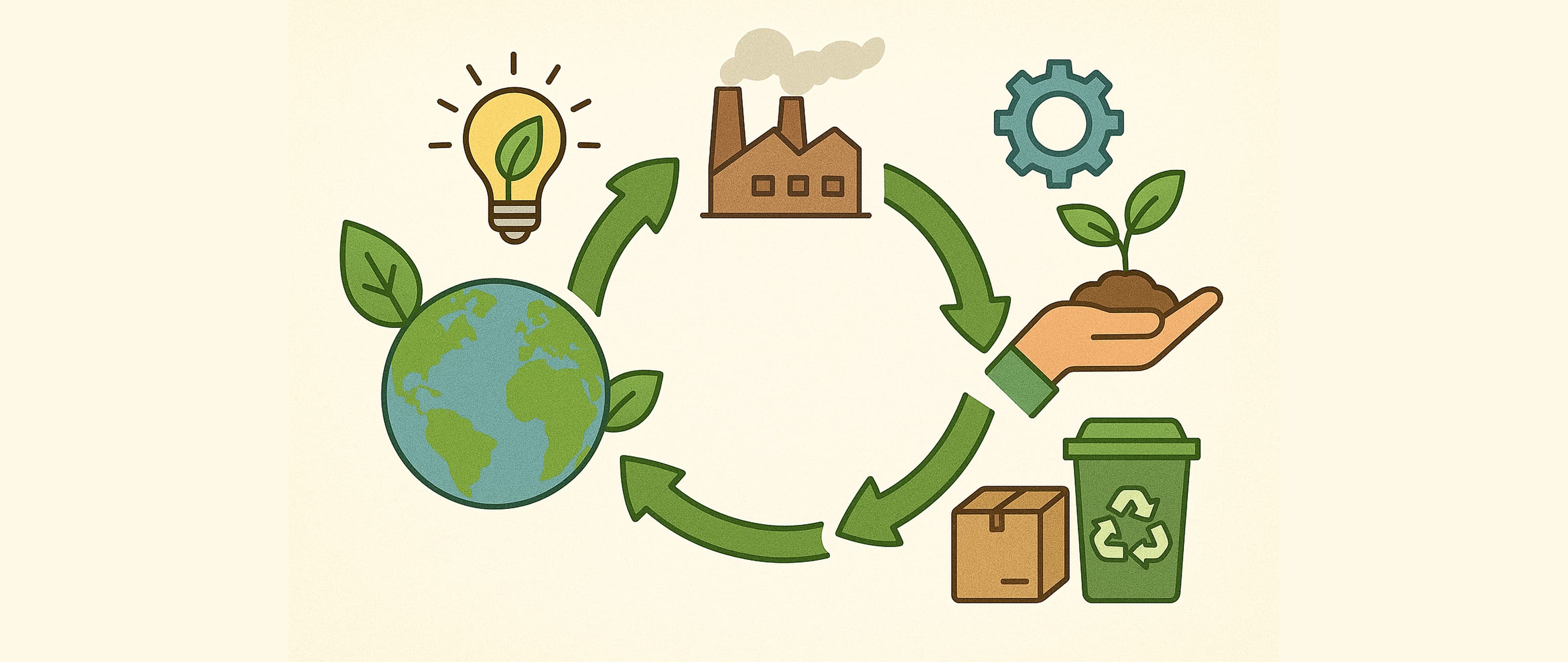

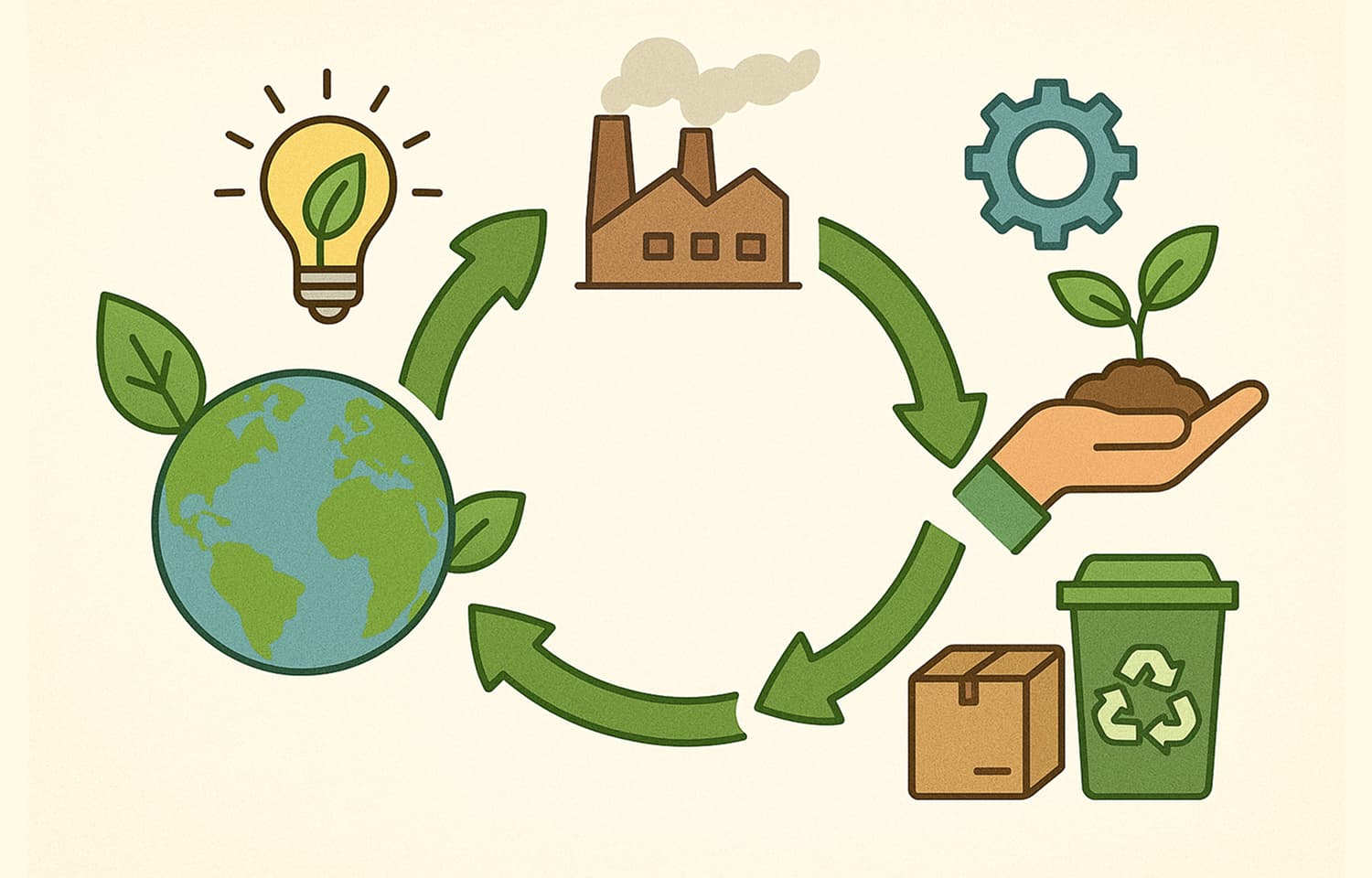

英国のエレン・マッカーサー財団によれば、サーキュラー・エコノミーは以下の3原則に基づいています。

1. 廃棄物と汚染をデザインから排除する

2. 製品と素材を可能な限り長く使い続ける

3. 自然システムを再生する

つまり、製造や流通、消費、廃棄といった一連のライフサイクル全体を“循環する前提”で再構築する考え方です。

1-2. 世界の動向:政策と市場の加速

EUは2015年に「循環型経済パッケージ」を採択し、製品設計・リサイクル率・廃棄物削減の法制化を進めています。日本でも、環境省が2023年に公表した「循環経済ビジョン2024」において、次のように定義しています。

“循環経済とは、資源の投入と廃棄を最小化し、経済成長と環境負荷の分離(デカップリング)を実現する新たな経済モデルである。”

この「デカップリング」というキーワードは、環境負荷を抑えながら経済を成長させるための“新しい競争軸”を示しています。

つまり、環境配慮はもはや「コスト」ではなく、「成長の条件」となっているのです。

PwC Japanのレポート(※参考資料参照)でも、循環経済を実装する企業は次の3つの要素で競争優位を構築していると指摘されています。

・資源効率性の向上(Resource Productivity)

・新たな顧客価値創出(Circular Value)

・再設計によるブランド信頼の強化

1-3. 企業に求められる変革

従来のCSR(企業の社会的責任)にとどまらず、企業経営そのものを循環型へとシフトさせる必要があります。経営層の意思決定には、次の3つの問いが問われています。

1. このビジネスは、地球資源の制約下でも持続可能か?

2. この製品は、使用後にどのような価値を持ち得るか?

3. 廃棄を前提にしていない設計思想をどう組み込めるか?

これらの問いこそが、サーキュラー・デザインへの扉を開く出発点です。

2.サステナビリティと企業価値の関係

2-1. サステナビリティの再定義

サステナビリティ(Sustainability)は「持続可能性」と訳されますが、単なる環境配慮ではありません。それは「企業活動を、地球と社会の持続可能な文脈の中で最適化する」という包括的概念です。

SDGs(持続可能な開発目標)の登場以降、世界の投資家や消費者は企業の環境・社会・ガバナンス(ESG)に注目しています。PwCの調査によれば、世界の投資家の76%が「サステナビリティを考慮しない企業には長期投資を行わない」と回答しています(Circular Economy Report 2024より)。

2-2. サステナビリティが生む“ブランドの信頼資産”

環境配慮はもはや“倫理的行動”ではなく、“経済合理性”です。循環型の取り組みを積極的に行う企業は、次のような効果を得ています。

| 項目 | 具体的効果 |

|---|---|

| 顧客 | エシカル消費の支持・ブランドロイヤリティの向上 |

| 投資家 | ESG評価向上・長期的投資の誘致 |

| 社内 | エンゲージメント向上・人材定着率上昇 |

| 社会 | 産業全体の再設計・共創エコシステム形成 |

このように、「循環型経済」と「ブランド価値」は不可分の関係にあります。特にミレニアル世代やZ世代は、「製品が何であるか」よりも「どのようにつくられ、何を目指しているか」に価値を見出す傾向があります。

3.循環経済とデザイン思考の接点

3-1. 経済を“デザイン”する発想

循環型経済を実装するうえで、最も重要な概念がサーキュラー・デザイン(Circular Design)です。ここでいう「デザイン」は単なる“形づくること”ではなく、経済・社会・体験の全体設計を意味します。

IDEOのティム・ブラウンが提唱したデザイン思考(Design Thinking)は、「人間中心の課題解決」でした。これに対し、サーキュラー・デザインは「地球中心の課題解決(Planet-Centered Design)」へと拡張した概念です。

デザイン思考に関しては以前の記事でより詳しく紹介しています。そちらも合わせて読んでみてください。

3-2. サーキュラー・デザインの3つの原理

①Regenerate(再生)

自然資本を減らすのではなく、再生させる設計。

例:バイオ素材や再生可能エネルギーの利用。

サーキュラー・デザインの第一原理であるこの考え方は、素材の起点にまで立ち返る姿勢を意味します。従来の産業構造では、原材料の採掘や製造過程で自然資本を消費してきましたが、再生型の設計はこれを反転させ、自然環境を“生産基盤”として回復させる仕組みを描きます。

例えば、農業廃棄物を素材に転換するバイオマテリアル開発、再生可能エネルギーによる製造プロセス、さらには森林再生を前提としたサプライチェーン構築などがその実践例です。

企業にとって重要なのは、「環境負荷の削減」から「環境価値の創出」へと視点を移すこと。再生は、単なるエコ活動ではなく、未来の供給能力を再設計する経営行為なのです。

②Reuse(再利用)

プロダクトを再設計し、使い続ける仕組みをつくる。

例:リユース・リファービッシュ・リメイク事業。

再利用のデザインとは、製品を「一度使って終わり」にしないための構造を経営の中に埋め込むことです。

ここで重要なのは、単に再販や修理を行うことではなく、“使い続ける理由”をデザインすることです。ユーザー体験や流通の仕組みを含めて再設計し、モノの寿命そのものを価値として再定義します。

例えば、家電や家具のリファービッシュ(再整備)サービス、アパレルのアップサイクル事業、あるいは製品を「所有」から「利用」に転換するサブスクリプションモデルなどが挙げられます。

こうした取り組みは、廃棄の削減にとどまらず、ブランドと顧客の関係を長期的に育む仕組みとしても機能します。再利用を前提とした設計は、結果としてブランドの信頼と社会的価値を高めることにつながるのです。

③Rethink(再考)

所有ではなく利用を前提とする新たなビジネスモデル。

例:サブスクリプション、シェアリング、プロダクト・アズ・ア・サービス(PaaS)。

再考とは、「何を作るか」よりも「どのように価値を届けるか」を問い直すプロセスです。

サーキュラー・デザインにおけるRethinkは、製品そのものの再設計にとどまらず、ビジネスモデル全体を“循環の仕組み”として再構築することを意味します。

例えば、モノの所有から利用へと移行するサブスクリプション型サービス、複数のユーザーで資源を共有するシェアリングモデル、あるいは製品を継続的なサービスとして提供する「プロダクト・アズ・ア・サービス(PaaS)」などがその代表例です。

これらの仕組みは、企業にとっての収益構造を変えるだけでなく、ユーザーとの関係を“取引”から“共創”へと深化させる力を持ちます。Rethinkは、サーキュラー・エコノミーの中核にある「価値の循環」を、ビジネスの設計思想として定着させる鍵となる原理なのです。

これら3つの原理は「デザインが経済を動かす」ことを示しています。

つまり、循環型経済はデザインによってのみ実装されるのです。

4.サーキュラー・デザインの実践原則

4-1. 設計段階から“循環”を組み込む

サーキュラー・デザインの最大の特徴は、「設計がすべての起点になる」点にあります。つまり、製品のライフサイクルを「終わり」から逆算して設計する――デザイン・フォー・サーキュラリティ(Design for Circularity)の考え方です。

このアプローチでは、設計段階で次のような問いを立てます。

| 観点 | 具体的な設計上の問い |

|---|---|

| 素材 |

この素材は再利用・再生可能か?地域内で循環できるか? (例:バイオマスや単一素材の採用、地場調達で回収経路を短縮できるか) |

| 製造 |

製造過程での廃棄・副産物はどう再利用できるか? (例:副産物の別製品転用、エネルギーの再利用、低廃棄プロセス設計) |

| 流通 |

製品の回収や再販売ルートは設計段階で確保できるか? (例:回収バッグ・ポータルの導入、物流の最適化、二次流通対応のパッケージ) |

| 使用 |

修理・再利用を前提とした構造設計になっているか? (例:モジュール化、交換部品の汎用化、分解性・診断性の確保) |

| 廃棄 |

廃棄ではなく“再投入”できる経路は設けてあるか? (例:マテリアル回収ネットワーク、ケミカルリサイクル対応、クローズドループ設計) |

このような問いを設計段階に織り込むことで、廃棄という概念そのものを減らすことができます。つまり「環境対応」は後工程で“付け足す”のではなく、“最初から設計する”のです。

4-2. デザインが果たす「可視化」と「物語化」の役割

もうひとつの実践原則は、サーキュラーの思想を見える化し、伝える力です。どれほど優れた循環設計でも、顧客や社員にその意味が伝わらなければ行動は変わりません。

デザインは、「情報」と「感情」をつなぐ翻訳者です。製品の素材、流通経路、再生プロセス、社会的インパクト――それらをストーリーとして描くことが、ブランドの新しい信頼資産となります。

例えば、北欧家具メーカー IKEA は「People & Planet Positive」という戦略のもと、再生素材を活用した製品の情報をオンライン上で“トレーサブル”に開示しています。

「環境負荷が少ない」ではなく、「再生素材がどのように循環しているか」という“物語”を顧客体験の一部としてデザインしています。

4-3. サーキュラー・ビジネスモデルの4類型

PwC Japanや環境省の資料(※参考資料参照)によれば、循環型経済を支えるビジネスモデルを次の4タイプに分類しています。

| タイプ | 概要 | 代表的な企業事例 |

|---|---|---|

| リソース循環型 | 資源・素材を再利用し、投入を最小化するモデル。原材料の循環や再生素材の活用を重視する。 | Patagonia(再生ポリエステル)、リコー(トナーカートリッジ再生) |

| 製品ライフ延長型 | メンテナンスや修理で製品寿命を延ばす取り組み。リペアやアップグレードによる使用期間延長を促す。 | Dyson(修理サポート)、MUJI(リペアサービス) |

| サービス化型 | 所有から利用へ転換し、製品の稼働率を高めるモデル。サブスクリプションやレンタルが中心。 | IKEA(家具サブスク)、Panasonic(家電リース) |

| 再製造・再販型 | リファービッシュや中古再販を通じて製品の価値を再構築。廃棄を減らし二次市場を活性化する。 | Apple(認定再生品販売)、日本IBM(再製造サーバー) |

この表に見られるように、循環は業界を問わず“価値の再定義”として機能していることがわかります。

5.国内外の先進事例に見る「循環のデザイン」

5-1. オランダ:国家戦略としてのサーキュラー経済

オランダは「2050年までに完全な循環経済へ移行する」ことを国家目標に掲げ、建築・農業・製造などあらゆる産業のデザイン転換を進めています。特に注目されるのは、建築分野での「マテリアル・パスポート」の導入です。マテリアル・パスポートとは、建築資材の素材・耐用年数・再利用可能性をデータベース化し、将来の再利用を容易にする仕組みです。

建物そのものが“資源の倉庫”として設計されているのです。

この発想は、「廃棄」ではなく「未来の資源」として設計するという、まさにサーキュラー・デザインの象徴といえます。

5-2. 日本企業の動向:JETRO報告書より

JETROの報告書(※参考資料参照)では、日本の循環経済推進における課題として以下の点が挙げられています。

①サプライチェーン全体でのデータ共有不足

②消費者行動変容の促進課題

③中小企業における資金・人材面での制約

一方で、これらを克服しつつある企業も増えています。例として3企業とその取り組みを紹介しておきます。

・ユニ・チャーム:使用済み紙おむつをリサイクルし、新しい衛生用品へ再生。

・ブリヂストン:再生ゴムを活用したサーキュラー生産モデル。

・パナソニック:家電の回収・リユース・素材再生の統合設計。

これらの事例に共通するのは、「単なる環境対応」ではなく「経営戦略としての循環設計」であることです。

5-3. 循環による競争優位

PwCのレポートでは、循環型経済の成熟度を測る4段階モデルを提示しています。

| 段階 | 組織の状態 | 特徴 |

|---|---|---|

| Level 1 | Compliance | 法規制対応・CSRレベル。最低限のコンプライアンスおよび報告対応を実施。 |

| Level 2 | Efficiency | 資源効率・コスト削減中心。プロセス改善や省エネを通じた効率化を推進。 |

| Level 3 | Innovation | 新規事業・新サービスの創出。持続可能性を生かしたビジネスモデル開発を行う。 |

| Level 4 | Transformation | 経営構造全体の再設計・再定義。ガバナンス、戦略、人材を含めて組織を変革。 |

このピラミッドの最上位にある「Transformation」が、サーキュラー・デザインが企業変革の中心に位置づく段階です。循環の実践は、単なる環境戦略ではなく、経営デザイン戦略へと進化しているのです。

6.循環型デザインを経営に統合するためのステップ

ステップ①:経営層のビジョン定義

循環経済の推進には、経営層の明確なコミットメントが不可欠です。 それは「環境方針」ではなく、「企業の存在意義」としての再定義です。

環境省の循環経済ビジョン(※参考資料参照)では、次のような言葉が使われています。

“循環経済の実現は、社会・経済システム全体の再構築であり、単独企業ではなくエコシステム全体での共創が必要である。”

つまり、循環型経済は1社で完結するのではなく、関係資本の再設計を求めています。

経営層はこの「共創の構想力」をデザインビジョンとして掲げることが求められます。

ステップ②:価値連鎖全体のマッピング

次に、企業は自社のバリューチェーンを循環視点で可視化する必要があります。

例として以下のような「Circular Value Map」を設計します。

次調達 ─ 製造 ─ 輸送 ─ 使用 ─ 回収 ─ 再生 ─ 再投入

↓ ↑

(情報・素材・エネルギーが循環)

このマッピングによって、「どこで廃棄が生じているか」「どこに再利用の余地があるか」が明確になります。同時に、パートナー企業や地域コミュニティとの連携機会も見えてきますし、パートナー企業や地域コミュニティとの連携機会も見えてくるでしょう。

ステップ③:デザインプロセスへの統合

サーキュラー・デザインを開発プロセスに組み込むには、デザイン部門だけでなく、経営・調達・マーケティングが一体で取り組む必要があります。その代表的な手法が「サーキュラー・デザイン・スプリント」です。

これは、短期間でプロトタイプをつくり、素材・流通・廃棄までの循環設計を検証するプロセスです。GoogleやIDEO、Delft大学などで導入が進んでおり、日本企業でも採用が増えています。

ステップ④:ブランド体験への落とし込み

最終的に、循環設計の思想はブランド体験そのものへと還元されます。

「サステナブルな製品を買う」という行為ではなく、「循環の一部に参加する」という体験設計が重要です。

例えば、衣料ブランド「THE NORTH FACE」では、“使用済み製品を再資源化し、新しい服へと生まれ変わらせる”仕組みを顧客参加型で運営しています。

このように、顧客が循環の主体となる体験を提供することが、次世代ブランドの条件となりつつあります。また、循環型デザインの統合は、単なる環境配慮の強化や製品設計の工夫にとどまらず、経営の中核に「再生と共創の原理」を埋め込む取り組みでもあります。

ステップ①では、経営層がビジョンとして“共創による価値循環”を掲げることで、企業の存在意義そのものが再定義されます。ステップ②では、その理念を具体的な行動計画へと転換するために、バリューチェーンを循環構造として再設計します。さらにステップ③では、デザインプロセスに「試作・検証・再利用」の思考を組み込み、組織横断的なイノベーションを促します。そしてステップ④において、その思想は顧客体験へと結実し、「買う」から「循環に参加する」ブランド体験へと変容していきます。

このプロセス全体は、単なる環境対応ではなく、新しい価値創造のエコシステムを経営として設計する行為です。したがって、循環型デザインの導入により、企業は持続可能性を“コスト”ではなく“競争優位”として再定義できるようになります。

未来の経営は、資源を使い尽くすことではなく、関係資本・社会価値・顧客体験を循環させる力によって成長を描く時代へと移行していくでしょう。

最後に:持続可能な未来を“デザインする”ということ

循環型経済は、「モノの循環」だけでなく、「意味の循環」でもあります。つくる人と使う人、企業と社会、過去と未来――それらを分断する直線をやめ、関係の環(わ)を描くこと。その営みこそが、サーキュラー・デザインの本質です。

現状すでに私たちが抱えている数多くの環境問題や課題解決へ向けて、未来のビジネスは「地球が許容できる範囲の成長」を前提に設計されなければならないでしょう。だからこそ、私たちはデザインの力で、経済を“美しく回す”方法を学ばなければなりません。既存の規模の経済のままでいいのか?といった問いを含め、どういった経済、生活をつくっていくのか?という根本的な問いに立ち返ることにもなる再設計なのです。そして、その動力は――利益ではなく、再生から生まれる希望、ビジョンなのです。

参考資料:

・PwC Japan Group『Circular Economy Report 2024』

・環境省『循環経済ビジョン2024』

・JETRO『欧州におけるサーキュラーエコノミーの潮流と日本企業の展望』(2024年)

・Ellen MacArthur Foundation “What is a Circular Economy?”

・IDEO “The Circular Design Guide”

RECENT POSTS

Vol.198

親子関係から地域コミュニティへ──多様性を育み、関係をデザインする教育の未来

Vol.197

ビジョンと多様性、未来志向を組み入れた未来の環境デザインを考える

Vol.196

教育の多様性と未来を拓くビジョンメイキング──環境デザインから読み解く“これからの学び”

Vol.195

「One Health」と日本──人・動物・環境を一体で考える時代へ

Vol.194

AI時代におけるデジタル教育のメリットと課題、教育のこれから

Vol.193

AI時代にこそ必要なビジョンメイキングーーAIが変える“働く意味“と“組織のあり方“