- Vision-making

- Vol.187

ストラテジック・デザイナー

T.M.

- Vol.187

- Vision-making

- 2025.10.9

共感なき組織が生み出す”不幸”と、ビジョン明確化の重要性

社員は会社に人生を預け、会社は社員に安定を与える——そんな暗黙の信頼関係が、長い間、企業経営の基盤を支えてきました。しかし、いまその前提はとっくに崩れ、経営環境は不確実性の高い「VUCA(ブーカ)」※1※1変動性、不確実性、複雑性、曖昧性の頭文字をとった言葉で、予測困難な状況が支配する時代を指す言葉。の時代に突入。テクノロジーの進化や社会構造の変化によって、ビジネスのスピードもかつてないほど速くなりました。そして何より、働く人々の価値観そのものが多様化していることが、企業と社員の関係を大きく変えています。

いまは「自分らしく働けること」や「社会に貢献できる仕事をすること」に価値を見いだす人が増える一方で、企業側もこれまでのように「利益を上げること」だけが企業の目的ではなくなりつつあります。こうした時代背景の中で、企業と社員の関係を結び直す鍵となるのが「ビジョン」です。

本記事では、「ビジョンと会社、そして社員との関係」というテーマを通して、「なぜビジョンが企業経営において欠かせないのか」、そして「なぜ『ビジョンに共感できない社員』がいると組織に不幸が生じるのか」について紹介していきます。

※1 変動性、不確実性、複雑性、曖昧性の頭文字をとった言葉で、予測困難な状況が支配する時代を指す言葉。

1.ビジョンが組織にもたらす3つの力

会社や組織にとってのビジョンとは、「どんな未来を目指すのか」を示す道しるべです。ビジョンがある企業は、社員が「なぜ自分がここで働くのか」を理解、納得しながら業務を進めることができます。反対に、ビジョンが曖昧な企業では、社員が方向性を見失い、日々の業務が「作業」になってしまいます。つまり、ビジョンとは経営戦略であると同時に、組織を形成する社員の心の支えでもあるのです。

ここでは、ビジョンが組織にもたらす3つの主要な力について見ていきます。

ビジョンとは何か?については、TIPS185とTIPS186にてビジョンメイキングの方法と合わせてより詳しく紹介していますので、そちらを参照ください。

1-1. 方向性を共有し、一体感を生む

現代の組織は、多様な価値観を持つ人材で構成されています。働く目的もキャリア観も異なるメンバーが集う中で、共通の「目指す先」がなければ、チームは容易に分散・離散してしまいます。「目指す先」とは、「自分たち(組織)が実現したい未来であり、未来における自分たちの姿」です。ビジョンは、組織がどの方向を向いているのか?という道標や羅針盤のような存在として、進もうとする方向を明確に示します。

例えば、Appleが掲げる「人々の生活を豊かにするテクノロジー」というビジョンは、単なる製品開発方針ではなく、社員一人ひとりが自らの仕事の意義を見出す指針になっています。どの部署にいても「私たちは何のためにこれをしているのか」という問いに、共通の答えを持てる──これが組織の一体感を生み出す大きな要因です。

ビジョンの共有は、モチベーションの源泉を「会社の指示」ではなく「自らの共感」に置き換えるプロセスでもあります。個の多様性を尊重しつつも、共通の未来像で結ばれることで、チームは“バラバラの集合体”から“目的共同体”へと進化するのです。

1-2. 意思決定のスピードを上げる

ビジョンが明確な組織は、意思決定のスピードが圧倒的に速くなります。なぜなら、意思決定する判断基準が「上司の意向」や「慣例」ではなく、「ビジョンに照らしてどちらが未来に近づくか」というシンプルな軸に統一されるからです。

例えば、新しい事業の立ち上げや製品企画の場面で、複数の選択肢があるとき、ビジョンが明確であれば「これは私たちの目指す未来に合っているか?」という問いだけで方向性を定めることができます。議論する際の論点もズレにくくなります。したがって、無駄な議論や責任の押し付け合いが減り、意思決定のスピードと質が飛躍的に高まるのです。

スタートアップ企業が驚異的なスピードで市場に対応できるのも、明快なビジョンがあるからです。ビジョンが「組織の中核的な判断装置」として機能すれば、トップの不在時でも現場は自律的に動けるようになります。 この「自走する組織」が、変化の激しい時代における最強の競争力です。

1-3. 共感によるエンゲージメントを高める

社員が「自分の仕事がビジョンの実現に直結している」と実感できるとき、仕事は単なるタスクや作業ではなく「意味ある行為」に変わります。この「意味の自覚」こそが、現代の働き方における最も強力なモチベーションです。

エンゲージメント経営とは、給与や待遇といった外的要因ではなく、「共感」と「内的動機づけ」によって人が動く仕組みをつくることです。ビジョンが社員の共感を呼び、「自分もその未来に貢献している」という実感が得られると、離職率は下がり、生産性や創造性は自然と高まります。

ちなみに社員のエンゲージメントの高さと利益率の高さは比例するというGallup社の調査結果もあります。それによると、エンゲージメントが高いとされる企業上位25%の企業は下位25%と比較して、利益率が20%以上高いという結果が報告されています。

参考資料:「エンゲージメント」の意義や重要性は? 企業の改善事例【5選】を紹介」

つまり、社員のエンゲージメント、幸福こそが企業の競争力に貢献することを示すものです。

また、エンゲージメントとは給与や待遇制度だけで高まるものではなく、「ビジョンへの共感」といった内的動機によって育まれるものだということを忘れないでいたいものです。ビジョンへの共感・納得により醸成されたエンゲージメントこそが組織文化の根幹となり、結果的にブランド力や採用力にもつながっていくのです。

ビジョンは、組織を導く「言葉」でありながら、実際には「行動の原動力」です。方向性を共有して一体感を生み、意思決定を迅速にし、社員の内発的なモチベーションを引き出す──。

この3つの力がかみ合うことで、組織は単なる経営体ではなく、「共に未来を創る集団」へと変わっていきます。

2.社員が会社のビジョンに共感できないときに起きる“静かな不幸”

ビジョンが企業や組織にどういった好循環をもたらすのか理解した上で、会社のビジョンに共感できない社員が居続けることでどういった”不幸”が起こり得るのか?について見ていきましょう。おそらく、あなた自身が経験したことかもしれませんし、あなたの会社でも現実に起こっていることかもしれません。

実は企業にとって最も深刻、かつ気づかれにくい危機とは、「社員がビジョンに共感できないまま働き続けること」なのです。この状態は一見すると問題がないように見えます。遅刻もなく、業務は滞りなく進み、数字も一定水準を保っている。しかし、その内側ではじわじわと“静かな不幸”が進行しているのです。

2-1. 表面の静けさと、内的分断

ビジョンに共感できていない社員は、心のどこかで「自分は何のためにこの仕事をしているのか」と問い続けています。目の前のタスクはこなしても、そこに“意味”を見い出せない。それは、進むべき方向の見えない船を漕ぎ続けるようなもので、やがてエネルギーは消耗し尽きていきます。

そんな状態の社員が組織内で増えてくると、次のような兆候が現れます。

・主体的になれずモチベーションが上がらない

・成果や評価に対する納得感が低い

・チームの成果に対して「自分事」として捉えられない

・自身のキャリアの方向性に迷いが生じる

これらは一見、「個人の問題」のように見えますが、実際には組織の「ビジョンとの断絶」が根底にあります。ビジョンが共有されていない組織では、目的意識が分散し、チームの力が噛み合わなくなってしまうのです。

2-2. なぜ共感の欠如が”静かな不幸”を生むのか?

ビジョンとは、いわば、組織の「なぜ存在するのか(存在意義)」という問いへの答えの一つでもあります。それに共感できないまま働くことは、日々の行動に“意味のつながり”がない状態を意味します。これは想像以上にストレスフルな状況です。

例えば、同じように努力しても「なぜこの仕事をしているのか」がわからなければ、達成感や誇りを得ることはできません。その結果、心理的エネルギーは削がれ、受け身な姿勢になってしまい眼前の仕事が「やらされるもの」へと変わっていきます。組織の側もまた、「なぜ成果が出ないのか」「なぜ主体的に動かないのか」を理解できず、組織とそれを構成する社員との間のすれ違いが深まります。

こうして、社員と企業の間に目に見えない距離が生まれる──。これが、“静かな不幸”の正体です。表面上は誰も声を荒らげず、何も大きなトラブルは起きないけれども、組織の活力は確実に失われていくのです。

2-3. 共感なき努力は、長続きしない

ビジョンへの共感は、単なる「好き・嫌い」の感情ではありません。それは、組織の目指す未来に「自分もその一部として貢献したい」と思えるかどうか、という“主体的な関係性”です。

共感が欠けたまま働くと、努力は持続しません。なぜなら、目的とのつながりを感じない仕事には「意味のリターン」がないからです。どれだけ目標を掲げても、心がそこに向かっていなければ、行動は惰性になり、創造性は生まれません。

その結果、社員は「燃え尽き症候群」のように静かに離脱していきます。表面上は在籍していても、心はすでに組織の外にある──それが“サイレント・リタイア(静かな退職)”の状態です。

2-4. ”静かな不幸”は防げるのか?

このような事態を防ぐために、企業がすべきことはシンプルです。ビジョンを一方的に“伝える”のではなく、社員一人ひとりが“自分事として語れる”ようにすること。

例を挙げると、経営層だけがビジョンを語るのではなく、チーム単位で「このビジョンを私たちの仕事にどう結びつけるか」を話し合う。現場のストーリーや成功体験を通じて、ビジョンが自分の仕事と接続される瞬間をつくる、といったようなことです。これこそが“共感”を生み出す唯一の道です。

ビジョンが共感される組織では、社員は自らの仕事に誇りを持ち、困難な局面でも前を向いて進む力を発揮します。逆に、社員からの共感を失った組織では、静かにやる気が失われ、成果の源泉である「心のエネルギー」が枯れていきます。“静かな不幸”とは、まさにそのエネルギーの欠乏状態。それは数字や指標では測れない、しかし確実に組織を蝕むサインなのです。

ビジョンとは、単なる理念ではなく、組織と人の心を結び直す「エネルギーの回路」。共感を取り戻すことこそ、持続可能な成長の第一歩なのです。

3.なぜ多くの企業でビジョンが「浸透しない」のか?ビジョン浸透の3つの壁

どんなに耳障りのいい美しいビジョンを掲げても、肝心の社員に共感されないことで起こる静かな不幸について理解できたでしょうか。実際にこれは恐ろしいことです。ビジョンの実現のために集まったはずの組織が、崩壊する可能性すら十分に秘めているのですから。

もちろん、ビジョンを社員に理解、納得してもらう上で企業側もただ何もせずにいるわけではありません。しかし、多くの企業がビジョンの「浸透」の段階で失敗しています。そこで、ビジョンを浸透させる上で妨げとなり、かつ組織が無意識のうちに抱えてしまっている「3つの壁」について紹介していきます。

3-1. ビジョン浸透を妨げる3つの壁

| 壁 | 内容 | 結果 |

|---|---|---|

| ①トップダウンの壁 | 経営層だけで作り、現場が置き去り | "お題目化"してしまう |

| ②言語の壁 | 抽象的で現場の言葉に落とし込まれていない | 日常業務に結びつかない |

| ③習慣の壁 | 行動評価に反映されない | 形骸化していく |

①トップダウンの壁 ― 「現場不在のビジョン」は響かない

多くの企業で見られる最初の壁が、「トップダウンの壁」です。経営層が中心となってビジョンを策定し、その後に社内発表を行う──という流れ自体は一見正しいように見えます。しかし、そのプロセスに現場の声が含まれていないと、ビジョンは”作られたもの”にしか感じられません。

現場の社員は、「上が勝手に決めた理想」と距離を感じ、心の中で“自分には関係ない”と線を引いてしまう。その瞬間、ビジョンは「会社のもの」であり、「自分のもの」ではなくなります。

例えば、現場が抱える課題や顧客との接点から生まれる“リアルな気づき”が反映されていないビジョンは、どうしても抽象的で現実感に欠けます。結果として、ビジョンは社内ポスターやスローガンとして飾られるだけの「お題目化」した存在となってしまうのです。

浸透の第一歩は、「ビジョンを共有する」前に「一緒に考える」こと。経営層が“発信者”ではなく“共創者”となるとき、初めて社員の心に火がつきます。

② 言語の壁 ― 抽象的な言葉は、行動に変換されない

次に立ちはだかるのが「言語の壁」です。ビジョンは往々にして、美しいがゆえに抽象的になりがちです。例えば、「世界を変える」「人々の幸福を実現する」といったフレーズは一見インパクトがありますが、現場の社員にとっては「具体的に何をすればいいのか」が見えません。

現場レベルで「自分の仕事がビジョンとどうつながるのか」を理解できなければ、日々の行動には反映されません。

つまり、ビジョンが“翻訳”されていないのです。この壁を越えるには、抽象的な理念を、現場の言葉と行動に置き換えることが不可欠です。例えば、「顧客に感動を届ける」というビジョンを掲げる企業であれば、それを「顧客対応のスピードを30%改善する」「小さな気づきをチームで共有する」といった行動目標に落とし込む。こうして、社員一人ひとりにとって“何をすればいいか”を各々が理解できる言葉に変換されて初めて、ビジョンが日常に息づきます。

③ 習慣の壁 ― 評価されない行動は、続かない

3つ目の壁は、「習慣の壁」です。どんなに共感されるビジョンでも、それが行動や評価の仕組みに結びついていなければ、やがて形骸化します。

例えば、社内で「挑戦を称える文化」を掲げながら、評価制度では「ミスをしない人」が高く評価される──。これでは、社員は本音で動けません。言葉と制度が矛盾している状態では、言行不一致も同様。ビジョンは次第に「建前」として扱われてしまいます。

ビジョンを本当に浸透させるには、それを組織文化と行動習慣に埋め込む仕組みが必要です。

例えば以下のような取り組みが効果的です:

・ビジョンに基づいた行動事例を社内で共有・表彰する

・評価項目に「ビジョンへの貢献度」を加える

・1on1面談で「今の仕事がビジョンとどうつながっているか」を対話する

こうした“制度への接続”があってこそ、ビジョンは机上の理想から「日々の習慣」へと変わっていきます。重要なのは、”制度ありき”ではなく、”ビジョンありき”の上での制度設計だということです。

3-2. 「浸透」とは、伝えることではない

結局のところ、ビジョンが浸透しない最大の理由は、「伝え方」にあります。多くの企業では、発表会や社内ポスター、イントラサイトなどで「伝えたつもり」になっていますが、ビジョンは頭で理解するものではなく、体験を通して“腹落ち”するものです。

社員が「ビジョンに沿った行動を取り、それが評価され、成果につながる」という循環を実感したとき、ビジョンはようやく組織に根づきます。

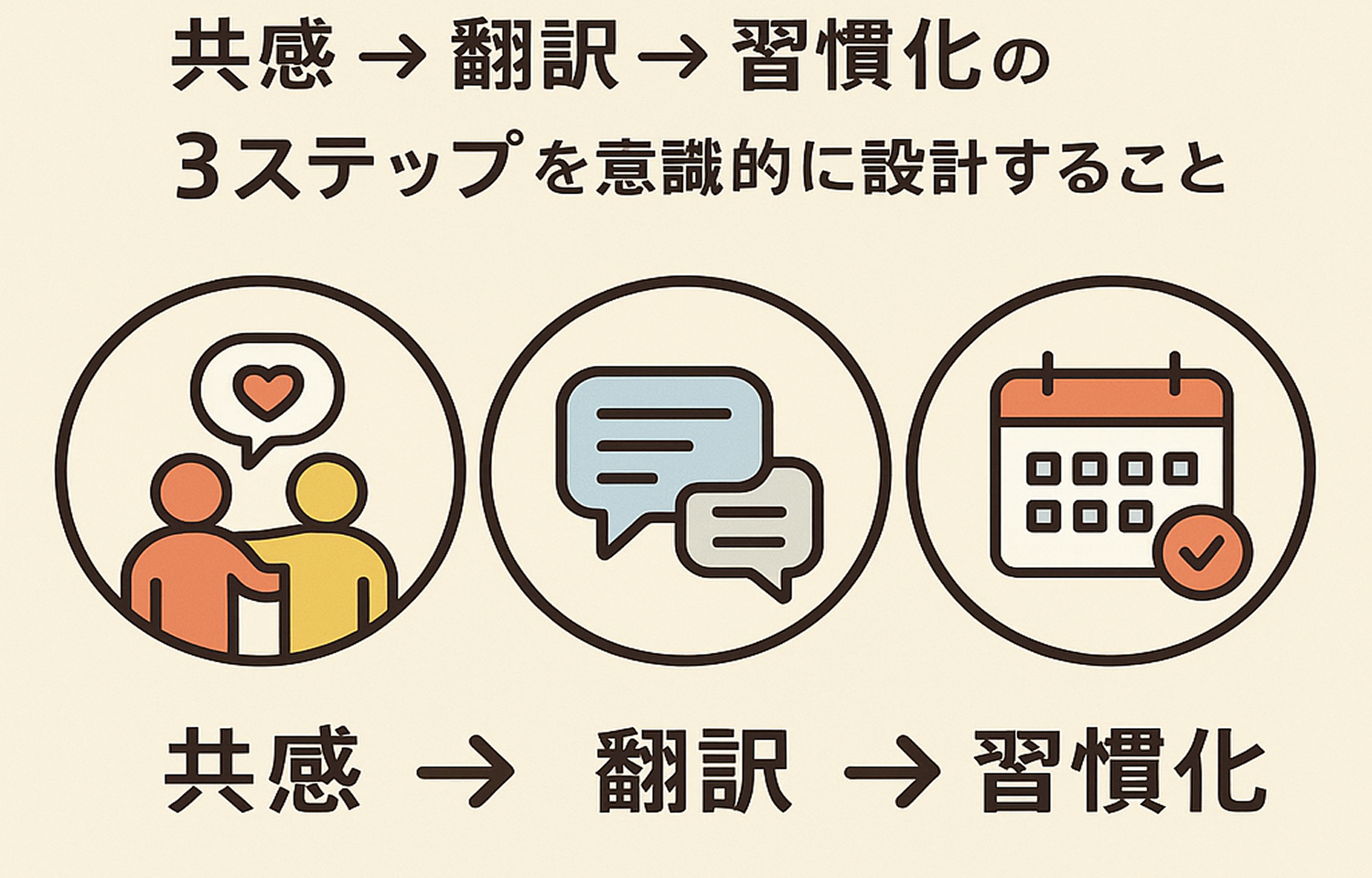

つまり、ビジョン浸透とは情報伝達の問題ではなく、「文化形成のプロセス」なのです。制度設計をする上でもこのことを忘れてはいけません。そのためには、言葉を磨くだけでなく、「共感 → 翻訳 → 習慣化」の3ステップを意識的に設計することが欠かせません。

4. 共感を生むビジョンを育むビジョンセッション

4-1. ビジョンセッションとは?

ビジョンセッションとは、組織やチームが「将来どのような姿でありたいか」を明確化し、それを参加者全員で共有するためのワークショップ型の対話の場です。単なる理念の確認や形式的なスローガンづくりにとどまらず、具体的な行動や戦略につながる未来像を描くことを目的としています。

・対象者:経営層、マネジメント層、チームメンバー

・形式:ワークショップ、対話型ミーティング、ブレインストーミング

・時間軸:数時間~1日、または複数回に分けて実施

ワークショップやブレインストーミングなどのセッション形式については4-3.で詳しく紹介します。

こうしたビジョンセッションは、組織に「未来を描く力」と「行動の共通軸」を生み出すプロセスとして、近年多くの企業で注目されています。

4-2. ビジョンセッションのプロセス

ステップ1:準備

・目的の明確化:セッションのゴールを設定(例:3年後の組織像を描く)

・参加者の選定:経営層だけでなく、中堅・若手社員も含めることで多様な視点を取り入れる

・資料の準備:現状分析資料、顧客インサイト、業界トレンドなどを整理

ステップ2:現状の共有

・組織の現状課題や強み・弱みを全員で確認

・データや事実に基づく「今の姿」を客観的に理解し、未来像とのギャップを明確化

ステップ3:未来像の描写

・個人ワーク:各自が未来の組織やチームの姿を自由に描く

・グループワーク:個人のアイデアを統合し、共通テーマを抽出

・可視化:ビジョンマップや図解で「言語化・視覚化」し、全員が理解できる形にする

ステップ4:優先テーマの特定

・実現可能性と重要性の観点で未来像を整理

・「本当に目指すべき姿」を絞り込み、組織全体の合意を形成

ステップ5:行動計画との接続

・ビジョンを実現するための短期・中期アクションを仮設定

・責任者や期限を設定し、セッション後の具体的な次のステップに結びつける

以上のプロセスの核心は、“共に考え、共に決め、共に進む”という姿勢にあります。ビジョンを掲げることは目的ではなく、組織全体で未来を自分ごととして捉えるための実践そのものなのです。

4-3. ビジョンセッションで使われる主な手法・ツール

・ビジョンマップ

ビジョンマップは、組織の理念(Why)から方針(What)、施策(How)、そして未来像(Future)までを整理・可視化するツールです。経営理念やミッションから具体的なアクションプラン※2※2目標達成のために必要な行動を具体的に洗い出し、誰が、いつ、何をするかを明確に定めた行動計画のことに落とし込む流れを明確化し、参加者が自分の担当領域が未来像(ビジョン)にどう結びつけていくのか?を理解しやすくなります。複雑な情報やアイディアを一枚の絵や図にまとめることで、議論や対話する際の共通認識をつくります。

・SWOT分析

SWOT分析は、組織の強み(Strength)、弱み(Weakness)、機会(Opportunity)、脅威(Threat)を整理する手法です。現状の内外環境を客観的に把握するために使用し、自分たちの強みを把握し、弱みを補強する施策を検討するベースにします。市場や競合の変化に柔軟に対応を検討する際に有効な手法です。議論が事実・データベースで行われるため、ビジョンが現実離れしないことや、機会や脅威を加味したアクションプランを検討できる点が役に立ちます。

・ブレインストーミング / ワールドカフェ

ブレインストーミングとは、アイデアを量産する手法で、批判を禁止し自由な発想を引き出します。ワールドカフェとは、小グループでの対話を繰り返すことで、多様な視点を全員で共有する手法となります。

ブレインストーミングもワールドカフェも初期段階の未来像や施策アイデアの創出に効果的で、部門や役職、立場の異なる社員を混ぜることで、多角的な視点を取り入れることを大事にし、複雑な課題に対しても全員参加でも様々な角度から検証することで深い洞察を得やすくなります。

立場の異なる社員同士が話し合うことにより、発想の幅が広がり、既成概念の枠、常識にとらわれないアイディアが生まれやすい他、部門や役職を超えた社員同士のコミュニケーションや組織への共感が促進されることによりチーム全体の一体感が高まることが効果として挙げられます。

・ペルソナ / カスタマージャーニー

顧客像(ペルソナ)を設定して具体化していくマーケティングの手法や設定した顧客の行動や購買・体験して顧客になるまでの流れを時系列を整理したカスタマージャーニーといった手法もビジョンを現実に落とし込む上で活用される場合があります。

ビジョンや戦略を顧客視点に落とし込むことにより、より客観的で現実的な観点も含めたビジョンの補完ができます。サービスやプロダクトの改善点、顧客に提供すべき価値を具体化する上で役に立ちます。

ペルソナやカスタマージャーニーを設定/見直すことにより、組織が描く未来像が顧客の課題解決や期待に直結しているのか?を改めて確認することができると同時に、社員が自分の役割を顧客かちに結びつけて理解できるという効果が見込めます。

・ストーリーテリング

ストーリーテリングは、未来像やビジョンを物語化し、参加者が感情的に理解・共感できるようにする手法です。ストーリーテリングを活用するポイントは、ビジョンを単なる言葉や図にとどめずに、具体的なストーリーにして語ることです。

また、理念や概念を人間は絵や図、言葉という表現にするよりも、物語(ストーリー)にした方が記憶に留めやすいというのもストーリーテリングを活用する際の利点として働くでしょう。また、実際の行動への動機づけとしても適しています。社員が自分自身やチームの役割を物語に重ねて考えられるようにするといいですし、会議やワークショップでの発表の際の共有にも便利です。自分たちの未来像をチームや組織全体で共有する共通言語(ストーリー)としましょう。

これまで紹介してきた各種ビジョンセッションの特徴や効果についてまとめると以下の図のようになります。

| ツール | 目的 | 効果 |

|---|---|---|

| SWOT分析 | 現状課題・環境の整理 | 事実に基づく議論で未来像の現実性を担保 |

| ブレインストーミング / ワールドカフェ | 多様なアイデアの抽出 | 発想の幅を広げ、チームの一体感を促進 |

| ペルソナ / カスタマージャーニー | 顧客視点の未来像検討 | 社員の役割と顧客価値を結びつける |

| ビジョンマップ | 組織理念から未来像までを整理 | 方向性と行動の基準を可視化 |

| ストーリーテリング | 未来像の物語化 | 共感と主体性を生み、行動に結びつける |

これらの手法・ツールを組み合わせることで、ビジョンセッションは単なる「話し合い」ではなく、組織の未来像を具体化し、行動につなげるための強力なプロセスになります。

・ビジョンマップやSWOTで現状と方向性を整理

・ブレインストーミングやワールドカフェで多様なアイデアを抽出

・ペルソナやカスタマージャーニーで顧客視点を組み込み

・ストーリーテリングで共感と理解を深める

このように段階的に活用することで、参加者全員が「自分ごと」として未来像を描き、具体的な行動に落とし込むことが可能となります。

※2 目標達成のために必要な行動を具体的に洗い出し、誰が、いつ、何をするかを明確に定めた行動計画のこと

5.社員の「幸せ」と企業の「持続性」を両立させるために

企業の持続的成長と社員の幸福感は、相反するものではありません。むしろ、社員一人ひとりが仕事に意味を感じ、ビジョンに共感する状態は、企業の合理的経営戦略とも強く結びつくことが、多くの研究や実務経験から明らかになっています。

①ビジョンの共感を醸成する

・経営層からの一方的な伝達ではなく、社員の意見や現場の声を取り入れ、共創型でビジョンを策定する

・具体例:ワークショップ形式のビジョンセッション、社員アンケートや意見交換の場

②仕事の意味と役割を明確化する

・各社員の業務が組織の未来像にどう貢献しているかを示す

・具体例:ビジョンマップ(※TIPS186参照)や業務との関連付けを図解で共有

5-1. ビジョン共感と経営の合理性

「ビジョン共感」とは、社員が組織の目指す方向性や価値観を理解し、心から賛同する状態を指します。単なる感情論ではなく、組織のパフォーマンスに直結する重要な要素です。

・ビジョンに共感する社員ほど、自律的に行動し、成果に責任を持つ傾向がある

・自分の仕事が組織の未来に貢献していることを実感できる社員は、仕事に意味を見出す

・結果として、離職率の低下、知識・スキルの蓄積、チームの連携強化などが促進される

このように、社員の心理的満足度と企業の業績は無関係ではなく、社員の幸福感が企業の持続性に直接的な影響を及ぼすことが、複数の調査で示されています。

5-2. 「幸せ」と「持続性」を両立させるためのポイント

社員の幸福と組織の持続性を両立するには押さえるべきポイントがいくつかありますので、以下に紹介します。

①ビジョンの共感を醸成する

・経営層からの一方的な伝達ではなく、社員の意見や現場の声を取り入れ、共創型でビジョンを策定する

・具体例:ワークショップ形式のビジョンセッション、社員アンケートや意見交換の場

②仕事の意味と役割を明確化する

・各社員の業務が組織の未来像にどう貢献しているかを示す

・具体例:ビジョンマップ(※TIPS186参照)や業務との関連付けを図解で共有

③成長の機会と支援を提供する

・学習やキャリア開発の機会を設けることで、社員が自ら成長し続ける環境を整備

・例:研修制度、メンター制度、挑戦的プロジェクトへの参加

④評価・報酬制度と接続する

・ビジョンに沿った行動が評価・報酬に反映される仕組みを整える

・例:行動評価指標に「組織の未来に対する貢献度」を追加

社員の「幸せ」と企業の「持続性」は、単なる理念ではなく、互いに補完し合う関係です。ビジョンへの共感を通じて社員が主体性を発揮し、仕事に意味を見出すことは、企業の長期的な成長力・収益性・競争力の向上につながります。

言い換えれば、社員の幸福感は企業戦略の重要な「資産」であり、持続可能な経営を実現するための基盤なのです。

最後に:ビジョンの明確化が、すべての幸福の前提になる

本記事で見てきたように、ビジョンは、組織とそこで働く人々が、同じ方向を向きながらそれぞれの力を最大限に発揮できるようにすることにその本質があります。

しかし、そのビジョンに心から共感できないまま働き続けることは、本人にとっても、会社にとっても不幸なことです。価値観や方向性が異なるまま努力しても、その努力は報われにくく、双方にとって成果にも充実感にもつながらないからです。

ビジョンを明確にすることの意義は「組織をまとめること」だけではありません。社員一人ひとりが自らの生き方や働き方を見つめ直し、会社の目指す未来と自分の想いを重ね合わせるためのプロセスでもあるのです。

共感を前提としたビジョンは、会社と社員の関係を「雇用契約」から「共創関係」へと進化させます。企業が掲げるビジョンに、社員が自らの意思で共鳴し、その実現に主体的に関わる──そこにこそ、これからの時代における“幸福な組織”の姿があるのではないでしょうか。

参考資料:

・『正解がない時代のビジョンのつくり方』:三澤直加著

・『社員にとって最大の不幸は「企業理念に共感できない」会社に勤めること』:深澤 献(TBM ブランド&コミュニケーションセンター長)著

・『「社員を不幸にする会社」がやりがちな“残念な働き方改革“とは』:大槻智之: 特定社会保険労務士

RECENT POSTS

TRENDING

MORE FOR YOU

今日もあなたに気づきと発見がありますように