ビジョンメイキングの力【前編】─組織とチームの未来を描くビジョンのつくり方

本記事は【前編】【後編】の2部構成で、「ビジョンメイキング」について紹介します。

【前編】では「ビジョンとは何か」「なぜ必要なのか」「どんなメリットがあるのか」「作成の難しさや必要なマインドセット」について、実践に入る前段階として身につけておきたい基礎知識やマインドセットからじっくり解説し、【後編】では「実際にビジョンをどう描くのか」「具体的なステップ」「ビジョンマップ作成の方法」、そして「競争社会における活かし方」について、初心者にもわかりやすく、経営層やリーダーが参考にできるよう意識して解説していきます。

1. ビジョンとは何か?ビジョンの意味とは?なぜ大切なのか?

1-1. ビジョンの定義

ビジョンとは、「自分たちが将来どうありたいのか」を描いた未来像のことで、自分たちが「どこへ向かっているのか?」、「何のために活動しているのか?」と自分たちの「在り方」に不安を覚えたり、見失いそうになった際は、このビジョンが必要だというサインかもしれません。

ちなみにビジョンはよく、ミッション(存在意義)やバリュー(価値観)と混同されがちですが、それぞれの違いを整理するとわかりやすくなります。3者の意味を簡単に整理すると以下の図表のようになります。

| 用語 | 意味 | 時間軸 | 例 |

|---|---|---|---|

| ミッション(Mission) | 自分たちの存在意義 | 現在 | 「人々の健康を守る」 |

| ビジョン(Vision) | 将来ありたい姿 | 未来 | 「世界中の人が健康で笑顔あふれる社会をつくる」 |

| バリュー(Value) | 大切にする価値観 | 常に | 「誠実・挑戦・協働」 |

つまりビジョンは、「どこに向かうのか」を示す未来志向の宣言であり、組織や個人の行動を統合する基盤です。

1-2. 時代背景とビジョンの重要性

なぜ今、ビジョンがこれほど重要視されるのでしょうか?背景には大きく3つの要因があります。

要因1:不確実性の時代(VUCA時代)

変化が速く、正解が一つではない時代において、長期的なビジョンがないと短期的な利益に振り回されてしまいます。

要因2:社会的責任の拡大

SDGsやESG投資の流れの中で、企業は利益追求だけでなく社会的意義を問われるようになりました。ビジョンはその姿勢を表すものです。

要因3:人材の価値観の多様化

特に若い世代は「給料」や「安定」だけでなく、「自分が何のために働くのか」を重視します。ビジョンがある企業は、優秀な人材を惹きつけやすいのです。

ビジョンが必要とされる背景とその代表的な要因を挙げてみましたが、 近年でいうところ新型コロナウィルスによるパンデミックと非常事態を経た今、働き方や生活スタイルの変化、またAIをはじめとするIT技術の急速的な発展など、10年前、いや5年前においてさえ想像できなかった”現在”を私たちが生きていることに思い至るでしょう。

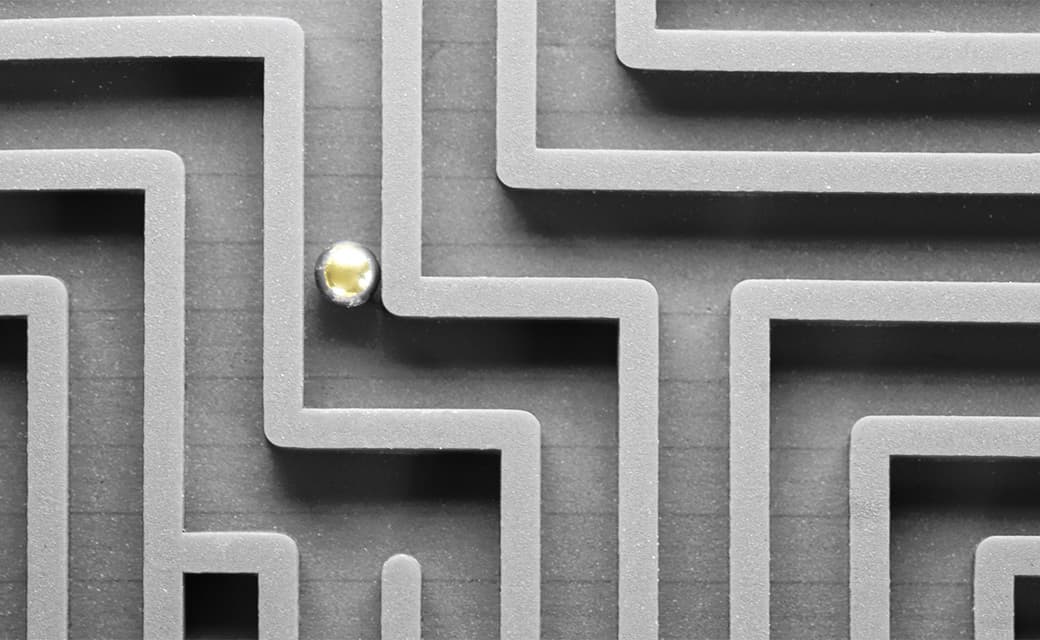

ビジョンは、こうした正解がない今の時代という大海原を迷わず進むための、いわば”コンパス(羅針盤)”なのです。コンパスを持たずにこの激動の大海原を航海するなんて危険すぎると思いませんか?

2. ビジョンを持つことでどんなメリットがあるのか?

ビジョンとは未来へのコンパスであり、その必要性に関して理解した上で、ビジョンをつくることで得られる具体的な利点に関して代表的なものを4つ紹介しましょう。

まず、ビジョンは決して抽象的な「言葉遊び」ではありません。具体的に、組織や個人にもたらす代表的なメリットは以下の通りです。

① 組織の一体感を生む

共通の目標、未来像があり、共有されている状態になると、組織の各メンバーが判断する際においても「自分の判断は自分たちを未来像に近づけるものであるのか?」といったジャッジや優先順位づけができるようになります。価値観と目標がそろうことにより、曖昧な仕事の境界や部署間の摩擦も減り、協働がスムーズになります。社員同士の一体感も自ずと高まることになるでしょう。

例えば、「高齢者の自立をささあえる住宅プラットフォームをつくる」というビジョンがあったとします。このビジョンのもとで、営業は医療機関との連携を優先し、プラットフォームの開発者は入居者の自立を支える安全機能を優先して設計するといった組織内、部署間における一貫した動きを取れるという具合です。

② 採用・人材育成に強い

ビジョンが明確だと、「何を大事にしている組織なのか?」も伝え・伝わりやすくなります。そのことで、組織の理念や価値観に共感、マッチングする人材が集まるようになります。カルチャーフィットも向上し、採用のミスマッチが減るだけでなく、長く組織に貢献する人材の確保にもつながります。

例えば、「サステナブルな食流通を再設計して、より環境に優しい食文化の普及に貢献する」というビジョンを掲げている会社があったとして、ただの食流通に携わることを希望するだけでなく、環境問題や自然環境に感心の高い応募者が増え、面接における価値観の確認等が簡潔になります。

③ 社会的信用を高められる

顧客や投資家、自治体や取引先などのステークホルダーにとって、「この組織は何を目指しているのか?」を見て、その価値やリスクを判断します。長期的、かつ一貫したビジョンは経営状態を測る上においても「ぶれない経営」かどうかの評価材料となり、信頼の構築や信用度の向上に貢献します。ブログやSNSなど外部向けのコミュニケーションでビジョンを軸にした発信活動を継続的に行うことも含まれます。

「地域の教育格差をなくす」というビジョンを掲げ、地域連携プロジェクトや成果データを継続的に公開することによって、自治体からの補助や共同事業の提案が来やすくなったといった例もあります。

④ イノベーションを促進できる

ビジョンによって「あるべき未来や姿」を示すことで、既存の枠組みを超えた問いが明確になります。現実と未来とのギャップともいえるその問いに対する解決策を探索する過程において、新しい技術や事業モデル、プロセスが出てくることにより、新しいイノベーションが起きやすくなります。

「都市のゴミをゼロにする」というビジョンを掲げていたとして、その解決策になるかもしれない廃棄物削減策だけでなく、リサイクルを前提とした製品設計やサブスクリプション型の廃品回収サービスなど、これまでになかったサービスや製品の発明につながるといったケースがあります。

3. 企業や組織におけるビジョンメイキングと障壁

3-1. 企業や組織におけるビジョンメイキング

「ビジョン・メイキング」とは、単に経営者が一方的に宣言するものではなく、組織全体で未来を共創するプロセスです。トップダウンとボトムアップの両面が必要になります。

・トップダウンの役割

経営層やリーダーは、組織が進む方向を大枠として示し、未来へのストーリーを提示する責任を持ちます。これなしには、組織全体がバラバラになってしまい、行き先を見失うことにもなりかねません。

・ボトムアップの役割

トップダウンの役割がある一方で、現場のメンバーが日常の業務を通じて感じている課題や価値観を反映しなければ、ビジョンは「絵に描いた餅」となってしまいます。社員それぞれが主体性を持って意見を出し合い、共感をベースにビジョンを磨き上げることで、初めて「自分たちのビジョン」として血が通ったものとなります。

・未来を共に描くという意味

組織のビジョンは、過去の延長線上にある「予測」ではありません。あくまで、今現在においては存在していない未来を「創造」する行為です。したがって、各メンバーが「自分たちがつくりたい未来」に対して能動的に関わることが不可欠となります。

3-2. 組織やチームでビジョンメイキングする際の5つの障壁

企業や組織におけるビジョンメイキングについて、経営陣や従業員の役割について紹介しましたが、実際の現場では多くの障壁が立ちはだかることになります。そこで、ビジョンづくりをやってはみたけれど、うまくいかなかった組織が直面した障壁を5つ紹介します。

①過去にとらわれてしまう

ビジョンを策定する際に、過去の実績や成功体験を基準に考えようとしてしまう心理的な障壁がこれに当たります。人と同様、組織も成功体験や慣れ親しんだ業務のやり方に安心感を覚えるものです。過去のやり方を踏襲して、「これまでの延長」で未来を考えがちなのです。

過去の実績やエビデンスを基準として考えることは、ビジョンをつくる上では、まだ見ぬ未来の可能性を狭めてしまうことにもなりかねません。過去に起こったことやこれまでに形成されてきた価値観を一度、度外視して未来を考えなくてはなりません。

②いつまでも本質に踏み込めない

「ビジョンワークショップ」を開いても、キーワードの寄せ集めに終始し、本質的な問いに踏み込めないケースが多々見受けられます。例えば、ワークショップで「自分たちらしさとは何か?」といった問いに対して、ホワイトボードでキーワードを書き出していくのですが、「イノベーション」、「挑戦」、「持続可能」などといった言葉が並ぶものの、それらのワードが組織の存在意義や独自性にどう結びついているのか?といった掘り下げた議論がなされず、表層的な整理に終わってしまうといったケースがこれに該当します。

ビジョンメイキングの過程では、非常に多様で、かつ大量の情報と向き合うこととなります。複雑化して、読み解くことも分析することも厄介なことばかりな状況になることもしばしばありますが、重要なのは、面倒だからと「肩にはめて」しまうことや、「見たくないものに蓋をする」ようなことはしないことです。「ありのままの自分たち」と向き合いましょう。

③縦割り管理による経営層と現場のギャップ

策定したビジョンを展開する際に、ステークホルダーや関係者に広く共有する際に立ちはだかる障壁として、縦割り管理があります。せっかく時間をかけて作成したビジョンが、組織やチームが部署ごとに分断されるなどして、伝わらず理解されずに企業活動に反映されていないといったケースが散見されます。これでは、せっかくビジョンを通して同じ方向を見ようとしていたのに、例えば、営業部は「売上拡大」、開発部は「技術力向上」、管理部門は「効率化」と視点がバラバラになり、企業全体で一体どこに進んでいくのか?まとまらない状態となってしまいます。

また、よくあるケースとしては、経営層と現場に大きな溝、ギャップが生じているケースです。いくら経営層が目指すべき未来像を提示できたとしても、現場にとってリアリティを持てない場合は「机上の空論」となってしまいます。現場にとっても納得、共感できるものである必要があるのです。

④人間味に欠ける

「2030年に売上〇〇億円達成!」といった数値目標は確かに明確で具体的です。確かに目標としてはそういったものがあってもいいのですが、これでは「ビジョン」ではありません。なぜなら、社会的意義や社員が「心から共感できる未来像」が描かれていないからです。

短期的な成果主義や株主への説明責任に偏った経営において、こうしたケースが見られます。本当の意味で組織に根づくビジョンというのは、もっと大きな概念です。さらに言えば、社員の一人ひとりが共感して、自分の意見や時には違和感であっても出し合い、調整されていく血の通った生き物のようなものなのです。自分たちが実現したい未来像こそがビジョンですから、売上目標といったものは実現プロセスにおける1目標といったところでしょう。

⑤他人事

どんなに壮大なビジョンを掲げたとしても、社員が「どうせ経営陣が決めたことだし」といった他人事にしか思えないのであれば、それこそ「絵に描いた餅」となってしまいます。いかに社員が主体的に関わろう、関わりたい!とおもってくれるのか。それには、ビジョン策定の段階から、いわば社員一人ひとりの心に火を灯す地道な活動が必要となってきます。社員の意識を変えることは容易でないことは想像に堅くないでしょう。

いかに社員に自分にも影響があること(自分事)として考えてもらえるよう巻き込んでいけるのか?これはビジョンをつくるプロセスの全てに通貫した課題です。

4. ビジョンメイキングする際に重要なマインドセットとは?

組織やチームにビジョンメイキングする際に生じる代表的な困難や障壁について理解していただいた上で、ビジョンメイキングする際に心にとどめておいてほしいことがあります。いわば、マインドセットなのですが、これを踏まえないでビジョンを策定しても、前項で紹介したような障壁にぶち当たってしまうので注意してください。

① 長期的視点を持つ

短期的な利益や成果にとらわれずに、5年、10年先を見据えて「組織がどうありたいか?」を考えることです。なぜこれが重要かというと、日々の経営課題に追われると目の前の数値目標ばかりに注目してしまい、ビジョンが「来期の目標」に矮小化されてしまうことがよくあるからです。長期的視点を持つことで、組織の存在意義や社会における役割を大きく描いていけます。

② 未来志向と現実志向のバランス

理想や夢を持つことは大事ですが、まったく根拠のない実現不可能な「空論」で終わらせない姿勢も重要です。常に「未来志向」と「現実志向」の両輪を意識しましょう。ビジョンが非現実的に偏ると、社員等は共感できず「ついていけない!」となってしまいます。「ありたい未来や夢」から逆算して、実現へ向けたロードマップにし、各種行動に落とし込むなど、目に見える形で示すことが大事です。

③ 共感と参加

企業や組織でよくあるのが、トップや経営陣が一方的にビジョンを決めてしまうケースです。社員や顧客といったステークホルダーを巻き込めずに、「他人事」とされてビジョンが現場に浸透しないといったことが起こります。ビジョンは「共感されて初めて機能する」ものです。

現場の社員に「自分事化」されて、初めて日常業務に結びついていくことからも、ビジョンを作成する段階から、「共につくり上げる」姿勢を大事にしましょう。具体的には、社内でワークショップや対話の機会を設けて、社員の生の声や意見を掬い上げていくなど、寄り添う姿勢が成功するビジョンとそうでないビジョンとを分ける生命線の一つともいえるでしょう。

④ 柔軟性とアップデートの姿勢

VUCAの時代において、10年前に描いたビジョンをそのまま維持し続けるのは非現実を言わざるを得ません。社会や市場の変化に適応できるビジョンとするためにも、定期的に見直しバージョンアップしていく姿勢が重要です。変化に適応できる組織となるためにも、ビジョンは「生き物」だと思い、数年ごとに「ビジョンレビュー」を行うなど、必要なら言葉や方向性をアップデートしましょう。

⑤ 社会とのつながりを意識する

自社の利益や成長だけでなく、社会課題の解決や持続可能な社会づくりとリンクさせる視点をもちましょう。顧客や投資家は、「社会に必要とされる存在」として企業に価値を見出しますし、若い世代の社員や消費者は、企業のパーパスや社会意義に敏感な傾向があります。こうしたことからも、「自社の事業を通じて解決できる社会課題は何か?」を問い直し、自社の利益だけでなく、社会に対する貢献や社会価値の創造という視点も重要です。

何よりも重要なのは、ビジョンを「ただの言葉」にしないことです。 【後編」で、「ただの言葉」にしないための実務チェックガイドを紹介しますが、まずは上記に挙げた5つのポイントをマインドセットとして、実践する際にも必ず振り返るようにしましょう。

前編のまとめ

本記事【前編】では、ビジョンとは何か、なぜ重要なのか、どのような効果があるのか、そして作成する際の難しさや心構えについて解説しました。

次回の【後編】では、より実践的に「ビジョンをつくる際に必要な材料」や「ビジョンをどう描くのかの具体的な手順」、「ビジョンマップ」などについて掘り下げていきます。

参考資料:

・『正解がない時代のビジョンのつくり方』:三澤直加著

・『そもそもを考える「Vision Making」をしよう!』Globis:長尾 景紀著

RECENT POSTS

Vol.198

親子関係から地域コミュニティへ──多様性を育み、関係をデザインする教育の未来

Vol.197

ビジョンと多様性、未来志向を組み入れた未来の環境デザインを考える

Vol.196

教育の多様性と未来を拓くビジョンメイキング──環境デザインから読み解く“これからの学び”

Vol.195

「One Health」と日本──人・動物・環境を一体で考える時代へ

Vol.194

AI時代におけるデジタル教育のメリットと課題、教育のこれから

Vol.193

AI時代にこそ必要なビジョンメイキングーーAIが変える“働く意味“と“組織のあり方“