- BRANDING

- Vol.166

アートディレクター

Y.T.

- Vol.166

- BRANDING

- 2025.4.15

感覚から脱却。企業ブランディングを効果測定で「伝わる戦略」へ。

「あなたの会社のブランド力は強いと思いますか?」 そう問われたとき、何を基準に答えればいいのか迷った経験はありませんか? 企業が市場で競争力を維持し、成長を続けるためには、強いブランドの構築が欠かせません。ブランドとは、単なるロゴや商品名だけでなく、顧客との信頼関係や感情的なつながりを築くための基盤です。しかし、そのブランド戦略が実際にどれだけビジネスへ貢献しているのかを判断するには、成果を「見える化」する必要があります。 本記事では、ブランディングの効果測定がなぜ重要なのか、そしてどのような方法で測定できるのか、解説します。

ブランディング効果測定を行う理由

ブランディングに関するご相談を受ける中で、よくいただく声のひとつが

「ブランディングってなんだかフワッとしていて、本当にビジネスに直結するのか不安」というものです。

たしかに、「情緒的価値が重要」といった言葉をよく耳にする一方で、たとえばブランディング施策を行い、売上が伸びたとしても「単にロゴを変えたことがきっかけだったのでは?」と、ブランディングとしての具体的な効果を実感するのが難しいことも少なくありません。

これは、ブランディングが顧客の「態度」や「感情」など、数値化しづらい要素に関わるためです。そのため、測定には一定の曖昧さが伴います。

しかし、だからといってブランディングの効果が測れないわけではありません。

ブランディングの効果測定には、いくつかの指標と手法が存在します。

指標や手法の紹介に入る前に、まずはブランディング効果測定を行う目的と、そのメリットについて整理していきます。

効果測定をする主な理由

1.改善ポイントの発見

施策の結果を測定することで、ブランドが目指す姿とのギャップが可視化され、戦略の見直しや再設計が可能になります。

2.PDCAサイクルの継続

ブランディングは一度実施して終わりではなく、継続的な改善が求められます。データに基づきPDCAを回すことで、ブランド価値の向上につながります。

3.ROI(投資対効果)の明確化

ブランディングやマーケティング活動がどれだけ収益に貢献しているかを把握し、施策の有効性を説明できます。

4.社内外への説明責任の担保

効果を定量・定性で示すことで、社内外の理解と協力を得やすくなり、施策の継続や予算獲得にもつながります。

効果測定の2つの視点

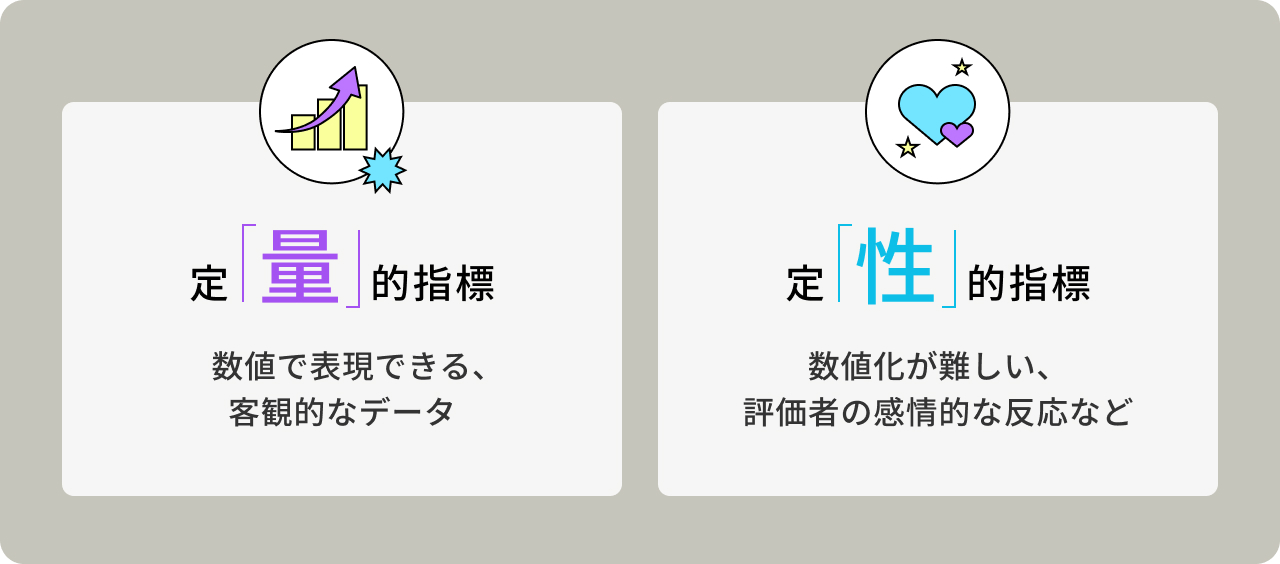

ブランディング効果測定では、「定量的指標」と「定性的指標」の2つの視点が重要です。どちらか一方だけではなく、両方を組み合わせて活用することで、より正確にブランドの状態を把握できます。

定量的指標

数値で表現できる、客観的なデータです。たとえば、ブランド名の検索ボリューム、Webサイトの訪問者数、売上推移、広告のインプレッション数、SNSのフォロワー数などが該当します。 定量指標の強みは、変化を明確に示せることです。例えばキャンペーン前後で「検索数が30%増加した」という事実は、関係者にとって説得力のある説明になります。

定性的指標

数値化が難しいものの、ブランドの本質的な価値に関わる評価です。顧客インタビュー、SNSでのコメント分析、商品やサービスへの感情的な反応などが含まれます。 たとえば「信頼できる」「親しみやすい」といったブランドイメージは、顧客ロイヤルティや再購入率と関連しているため、ブランド戦略を考える上でも、大切な要素のひとつです。 2つの指標を組み合わせることで、ブランドの実態をより多角的に評価できます。 成果の裏付けとなる数値だけでなく、顧客が抱くブランドイメージまで読み解くことが可能になります。

主な効果測定指標

ブランディングの効果は、複数の側面から総合的に捉えることが重要です。ここでは、「ブランド認知度」「ブランド好意度/イメージ」「エンゲージメント」「顧客ロイヤルティ」の4つの観点から、その成果を見ていきます。

ブランド認知度(知っているか)

ブランド認知度は、自社の商品やサービスが市場でどれだけ知られているかを示す指標です。

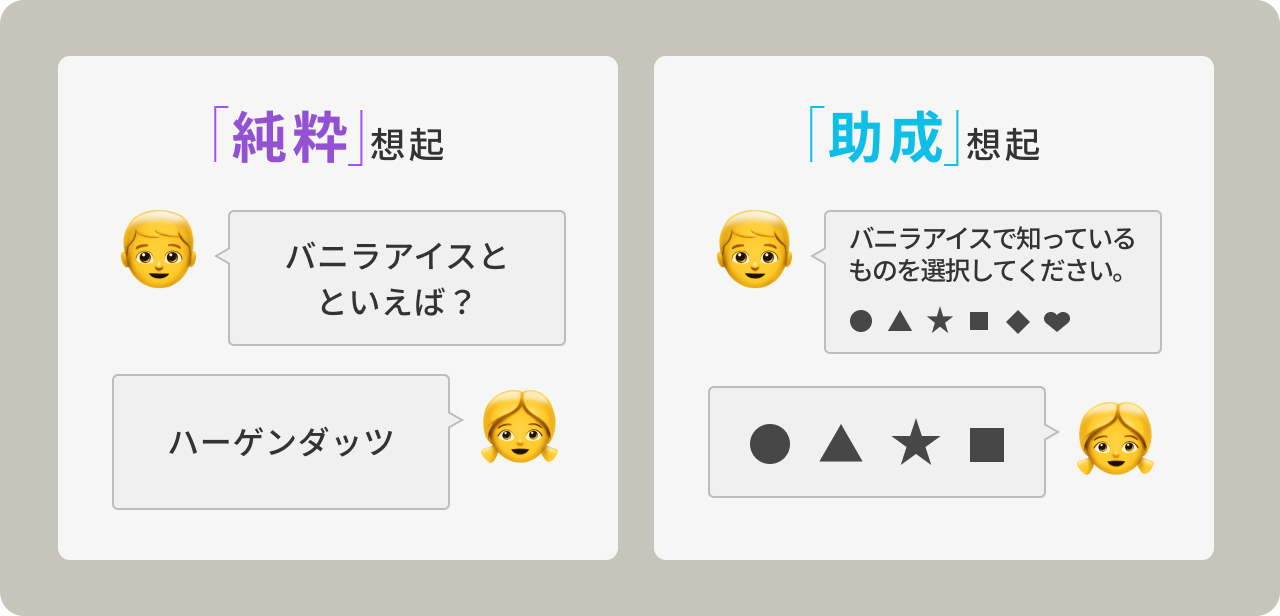

助成想起率

助成想起率(aided recall)とは、ブランド名を提示されたときに「知っている」と認識できる人の割合を示す指標です。 たとえば、調査で「次の中でご存じのブランドをすべてお選びください」というような質問形式にした場合、選択肢としてブランド名が提示されます。その中から知っているものを選んでもらうことで算出されます。

ブランド純粋想起率

ブランド純粋想起率とは、商品やサービスのカテゴリーを提示したときに、消費者が自発的に思い出すブランドの割合を指します。 つまり、「(カテゴリ)といえばどのブランドを思い浮かべますか?」という質問に対して、ブランド名を選択肢として与えずに答えてもらう方法です。

助成想起率はブランドとの接触経験を、純粋想起率はトップオブマインドでの定着度を測ることができます。

ブランド好意度/イメージ(どう思っているか)

ブランド好意度とは、顧客がそのブランドに対してどれだけ好感を持っているか、またはどんなイメージを抱いているかを示します。

スケール評価(リッカート尺度など)

スケール評価は、「このブランドにどの程度好感を持っていますか?」といった問いに対して、5〜7段階のスケールで回答してもらう調査手法です。 主観的な印象を客観的な数値に置き換えることができるため、ブランド好意度を継続的に測定したり、他ブランドとの比較をする際に役立ちます。

ブランドパーセプション調査(ブランド連想ワード評価)

「このブランドに対してどのようなイメージを持っていますか?」と質問し、用意した形容詞リストから選んでもらいます。ブランドイメージのポジションマップ化ができ、目指すべき姿と現状の立ち位置がわかりやすくなります。

SNS分析・口コミモニタリング

X(旧Twitter)やInstagram、レビューサイト上の言及データを分析し、ポジティブ/ネガティブな印象を分類します。

自由記述アンケート

Xブランドに対する印象やエピソードを自由に回答してもらい、感情の深さや傾向を把握します。

エンゲージメント(関わってくれているか)

エンゲージメントとは、顧客がブランドに対してどれだけ積極的に関与しているかを示す指標です。単なる認知や好意とは異なり、実際に行動を起こしているかどうかに注目します。

Webサイトの行動指標

Webサイト指標の中でも、滞在時間や直帰率、クリック率といった行動データは、ユーザーがブランドに対してどれだけ関心を持ち、どのように関わっているかを把握するうえで重要です。滞在時間が長く、複数ページを閲覧している場合は、ブランドに対する関与の深さを示すひとつのサインといえます。

SNS反応数

SNSフォロワー数や投稿に対するいいね数・コメント数などは、ブランドに対する日常的な関心度や共感の強さを示す指標です。 単なる認知にとどまらず、「継続的に見たい」「発信に反応したい」と思われていることは、ブランドとユーザーとの関係性が深まっているサインといえます。

顧客ロイヤルティ(長く支持してくれるか)

顧客ロイヤルティは、顧客がブランドに対して継続的な支持と忠誠心を持つ度合いです。

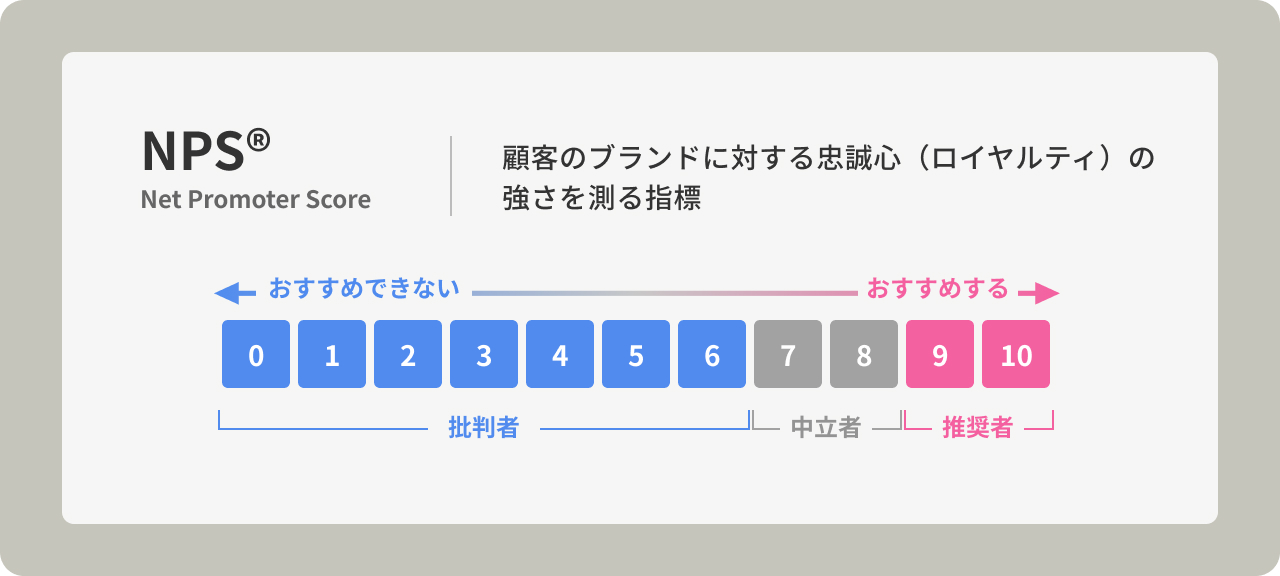

NPS®(Net Promoter Score)

NPS(ネット・プロモーター・スコア)は、顧客が自社の製品・サービス・ブランドをどれだけ他人に勧めたいと感じているかを通じて、ブランドに対する忠誠心(ロイヤルティ)の強さを測る指標です。 「このブランドを友人や知人にすすめたいと思いますか?」というシンプルな質問に対し、0〜10点のスケールで評価してもらうことで、推奨者(9〜10点)、中立者(7〜8点)、批判者(0〜6点)に分類され、スコアが算出されます。 この数値は、顧客との感情的なつながりの深さを定量的に把握できる点で、ロイヤルティを測定する代表的な手法として多くの企業で活用されています。

リピート購入率

リピート購入率とは、初回購入後、再び自社の商品やサービスを購入した顧客の割合を示す指標です。 顧客がブランドや商品に対して信頼感・満足感を持ち、継続して選ばれているかどうかを判断する上で、重要な評価軸のひとつです。

LTV(顧客生涯価値)

LTV(エル・ティー・ブイ)とは、「Customer Lifetime Value」の略で、ひとりの顧客がそのブランドや企業にもたらす生涯の利益の総額を指します。 たとえば、ある顧客が同じブランドの商品を継続的に購入し、長期的に関係を維持してくれる場合、その顧客は一度の購入者よりも高い価値を企業にもたらしているといえます。 このLTVは、顧客ロイヤルティを測る上でも非常に重要な指標です。 LTVは顧客の購買行動に基づいて算出される指標のため、アンケートのような直接的な聞き取り調査ではなく、実際の購買データや行動データに基づいて分析するのが一般的です。

おわりに

いかがでしたでしょうか?ブランディングの成果に不安を感じる方も多いかもしれません。しかし、適切な指標と手法を用いれば、その効果は“数字”として見える化することができます。

これは社内外への説明責任を果たすだけでなく、施策の継続や新たな改善へ向けた土台にもなります。ブランドは一度作って終わりではなく、育て続けていくものです。

ぜひ、ブランディングを一過性の施策で終わらせず、効果測定を軸にPDCAを回しながら、自社らしいブランド価値を積み上げていきましょう。

RECENT POSTS

TRENDING

MORE FOR YOU

今日もあなたに気づきと発見がありますように