- BRANDING

- Vol.168

ストラテジック・デザイナー

T.M.

- Vol.168

- BRANDING

- 2025.5.9

日本でも勢いを増すファンダム。推し活に学ぶファンダムエコノミー

ファンダム ー この言葉を耳にしたことのある人はまだ少ないかもしれません。私も以前は「ファン活動の一種?」くらいにしか思っていませんでした。

これから先、「ファンダム」という言葉を頻繁に耳にして使う時代がやってくるでしょう。つい5年前(2025年現在)には特定のファンコミュニティにおいてのみ使われることのなかった「推し活」※1※1「推し活」という言葉の存在が確認されているのは、2000年代初頭から。好きなものを応援する活動を示す言葉として、一般的に普及し始めたのは2020年台以降と言われている。という言葉と同様に。

「推し活」を通してファンが経済全体にもたらす影響については以前の記事で紹介しましたので、今回はファン心理から一歩足を進めたファンダムについて紹介します。

※1 「推し活」という言葉の存在が確認されているのは、2000年代初頭から。好きなものを応援する活動を示す言葉として、一般的に普及し始めたのは2020年台以降と言われている。

ただの消費者ではない?ファンダムの正体とは?

ここでは、ファンダムとは何か?といったことから、これまでのファンコミュニティとは何が異なるのか?といった点に至るまで探ってみたいと思います。

ファンダムとは?

ファンダムとは分野によらず熱心なファンたち、または彼らによって形成された文化のことを指した概念です。

ファンダムについては、参考資料や文献によって様々な紹介がされています。

例えば、ゾーイ フラード=ブラナー著の『ファンダム・レボリューション』ではこう書かれています。”ファンダムとは『人』を表す言葉ではない。ファンの『行動』を表す言葉だ。熱狂的な人たちが参加する、カネ儲けにならない一連の活動が、ファンダムである”

つまり、特定の価値観や興味を共有し、コミュニティ活動を通じた情報共有を自発的に行う集団。独自のカルチャーを持つ熱狂的なファン集団という見方が近いでしょう。

日本では「推し活」をするコアなファンがファンダムに近い存在だとも考えられますが、その実態は少し異なるようです。

「1億総オタク時代」という言葉とともにトレンド化した「推し活・ヲタ活」ですが、「推し活に関する調査 2024年」(株式会社ネオマーケティング)によると、10代〜20代の32.7%が推し活をしていると回答しています。全体で見ると若年層の間で特に勢いを増しているといった様相です。

また「推し活」に投じているリソースは、調査対象の7割以上が月に平均1万円未満の投資額です。

中で�興味深いのが「推し活」に費やしている時間です。

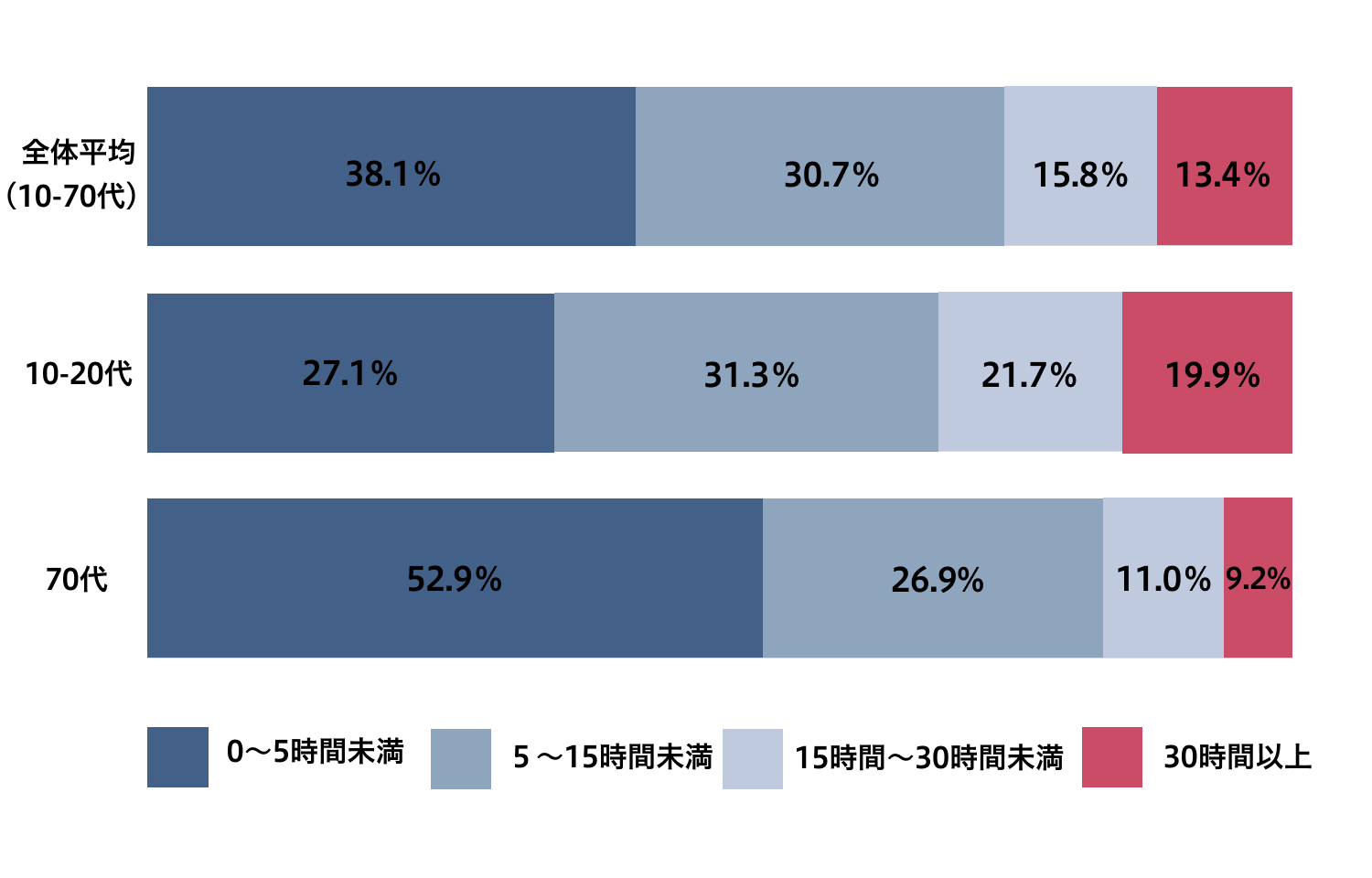

下記のグラフでは、10代〜70代で推し活をしていると回答した人たちがひと月あたりどのくらいの時間を推し活に費やしているか?という質問に回答した結果を表しています。

驚くべきは、「月に30時間以上推し活に費やしている」と回答している熱心な活動家(最早、本記事で紹介するファンダムと呼んでいいであろうコアファン層)の割合は、なんとどの年代、70代であっても10%近くいる事実です。

私は推し活がファンの日常生活において占める時間の割合に驚かされました。

ファンダムはこれまでのファンコミュニティと何が違うのか?

ファンダムとは何か?をより具体的に知るために、これまでのファンコミュニティとは何が違うのか?といった比較からファンダムの正体について迫ってみます。

これまでもファンダムに近い概念を持ち、また同様の行動を取るファンは存在していました。

しかし、これまでのファンコミュニティはコアな消費者であり、伝道者であり、しかもどこかアンダーグラウンドという位置付けで見られていました。なぜなら、サプライヤー側からの情報発信や商品・サービス提供など、トップダウンで一方的な供給が主流だったからです。

もちろん、そのような中においてもファンコミュニティは存在していたし、同人誌の発行など、現代のファンダムにつながる活動がなかったわけではありません。あくまで特定のコアなファン、オタク同士のむしろ狭く限られた範囲でのコミュニティという認識でした。

しかし、インターネットやSNSの普及により、時代は「1億総発信者時代」と言われるまでになった現代において、ファンダムとされる存在力が増すことになります。

ファンダムがビジネスにおいて無視できない存在となった背景

「自己表現としてのファンダム」がSNSという媒体の力を借りて、ファン同士のつながりだけでなく、サプライヤー側と直接のやり取りを通して影響力の高まっていき増大していきます。

従来サプライヤー側の一方的な供給に対して、「反応」する術が限られていましたが、インターネットやSNSの普及により、誰もがサプライヤー側に「意見をする」手段をが手にしたことが、ファンダム層の存在力を高めることになりました。

ファンダムはある部分で「モノ言う消費者」の代表格です。彼らは自分たちの愛する形、求める形に応えられない企業の商品やサービスに対して厳しい反応を示すことを厭いません。

コアな顧客と「消費」という観点では立場を共有しながらも、購買活動を通じた「応援」にとどまらず、応援者としての自己表現をする上で生産者側としても立ち回ります。

これまでは推しのグッズを買うことによって「応援」していたファンの中から、自らグッズを制作して販売する人がいても不思議ではありません。公式、非公式に関わらず、自らの「推し」への貢献につながる活動に自らの存在価値を重ねる人たちは、これまでにも一定数いました。

SNS等により、陰で支える存在から、より「陽の目を浴びる存在」になっていきます。

コンテンツ消費だけにとどまらないファンダムとファンダムエコノミー

ファンダムはただのコアな消費者ではありません。これはファンダムに限らず、先進国をはじめとする世の中全体の消費行動が、すでに「モノへの消費」から体験にお金を支払う「コトへの消費」に移行しています。

そして「コトへの消費」の先をいくのが、参加型の経済活動です。現在、推し活の市場規模が8000億円(※資料データ)を超えていることを鑑みても、応援するための購買活動が盛り上がっています。「応援かち時代」の真っ只中に私たちが今いるといっても過言ではありません。さらに「応援する」ための手段として、購買活動だけにとどまらないファンダムの存在は古いようで実は未来の経済を象徴する存在なのです。

応援することも一つのエクスペリエンス・エコノミー(経験経済)※2※2商品やサービスがどのように人々の生活に影響を及ぼすのかという点が強調され、それらが経験・体験として販売される経済を意味する。と言えるかもしれませんが、ファンダムについて知れば知るほど、私はファンダムそのものが一つの経済圏を形成する底力を持っているのではないかと思えてなりません。しかし、同時に経済やマーケティングだけで彼らを推し量ることはできないことを感じます。

ファンダムは消費者でありながら、自分で推しの情報を発信し、オリジナルのグッズを作り、二次創作を通じて生産者としても存在する点が特徴的なのですが、ここで興味深い話があります。

ファンダムは資本主義(購買活動)とはつかず離れずの関係を保ちながらも、それとは別の原理で情報やサービスが交換されているということです。彼らは自分たちの活動をあくまで「推し」や自分と同じような「ファン」、自らが属するコミュニティのためにやっているということです。他の消費者のためであったり、「お金のためにやっていることではない」ということなのです。

あくまでコミュニティ内での贈与交換ということです。

ファンダムは実業家のように自らの利益・利潤のためにやっていることではないということは、サプライヤー側がまず把握しておかならない前提でしょう。

※2 商品やサービスがどのように人々の生活に影響を及ぼすのかという点が強調され、それらが経験・体験として販売される経済を意味する。

企業はいかにファンダムと付き合っていけばいいのか?

ファンダムとはどういった存在なのか?概要や特徴について知っていただいた上で、サプライヤー側の企業がファンダム層とどう向き合っていけばいいのか?という点について考えたいと思います。

一般的にファンダムが形成されると、彼らはブランドや商品に感情的な結びつきをより深めようとします。その過程で彼らが企業ブランドのアンバサダー的な役割を担うケースは多くあります。なぜなら、ファンダムはブランドに対して強い忠誠心を持つので、積極的にブランドロイヤルティに貢献してくれるからです。

アンバサダー的な役割において、よくインフルエンサーと混同されがちですが、ファンダムはあくまで人物、作品、ブランド等に対しての「愛・情熱」などの感情面が強く、ビジネス色が薄いことが特徴です。

結果的にビジネスに影響を与えることがあっても、それが主目的ではありません。

ファンダムを裏切るとどうなるのか?

ファンダムが結果的にビジネスに貢献する例もあれば、ファンダムを裏切ったが故に、ビジネス自体がうまくいかなかったということも起こり得ます。

例えば、「推し」が他のコンテンツや商品、企業とコラボした場合を想像してください。

ファンダムは「推し」に対して情緒的、感情的な結びつきが強いことは先に述べた通りですが、コラボとはいえ、推しのイメージに合っていないコラボをしていたらどうでしょうか?

ファンダムである彼らはきっと「嬉しい」とはならないでしょう。

これまでにもファンダムを裏切ったとされるコラボ事例は数多くありますが、ここでは2つの事例を挙げておきます。

・スターバックス × BTS コラボレーション

スターバックスと音楽グループのBTSが韓国で限定メニュー&グッズを展開。内容自体は話題になりましたが、一部のファンが「BTSが支援してきた中小企業や社会的価値と合わない」と批判。スターバックスの労働環境に関してもファンダムの一部が問題視していました。

BTS Army(BTSのファンダム)内においても「BTSらしさを失っている」「ビジネス感が強すぎる」といって賛否が分かれる事態となりました。

・ポケモン × 高級ブランド(例:Tiffany, Balmainなど)のコラボレーション

庶民的かつ子ども向けのイメージが強いポケモンと高級ブランドであるTiffanyやBalmainがコラボ。

しかし、ポケモンのファンの反応は、「ポケモンの可愛らしさを商業的に利用しているだけ」、「価格がポケモンのファン層と合っていない」など批判が続出しました。

この他にも「推し」と企業ブランドの価値が合わない!といったことでファンダムから反発の声が上がる!といったケースは数多くあります。

特にファンの愛情を「お金に換算された」という感情を喚起してしまうことによる反発が多いことは注目に象徴的です。

あまりにもビジネス感が強すぎると嫌厭されてしまう傾向にあるのも、ファンダムについて理解を深めていく中で感じます。

企業はファンダムの「推し」とコラボするならば、ファン層の実態や趣向、また文化を把握した上で進めることが重要ではないでしょうか。

ファンとの良好な関係を築いている事例

・K-POPの事例

K-POPのビジネスはファンの「やりたい」を叶えてきました。K-POPにおいて、ファンは受け取るだけの静かな「消費者」ではなく、身銭を切って広報してくれるアンバサダーであり、パートナーに近い存在として位置づけられている点がとても興味深いです。

詳しい事例等について知りたい方は田中絵里奈さんの著書『K-POPはなぜ世界を熱くするのか』を参照されることをお勧めします。

・スポーツチームの事例

「推し活」というと、アイドルやミュージシャンなど特定の人物をイメージする方もいるかもしれませんが、スポーツチームのファンについてもファンダムと呼べる形でのコミュニティが多く存在しています。

中でも私が注目するのはサッカーJリーグの川崎フロンターレです。チームとファンの距離が近く、また親しい関係を築いている好例なので紹介します。

スポーツチーム(企業)がファンとどういう関係を築けば、お互いの利益を最大化できるのか?といったことを知ることができるので、興味のある方はぜひ。

原田大輔さんの著書『愛されて、勝つ 川崎フロンターレ「365日まちクラブ」の作り方』も参考になります。

ファンダムから学べることとは?ファンダムとの向き合い方

ファンダムの特徴や傾向について述べてきましたが、企業がファンダムとどう付き合っていけばいいのか?考えたいと思います。

まず、ビジネスの視点で考慮しなければならないのは、企業は誰が事業を支えているのか?を見極める必要があります。

売上に直接貢献しているコアな顧客層を見極めることは重要です。

パレートの法則※3※3パレートの法則(2:8の法則) イギリスの経済学者ヴィルフレド・パレートによって提唱。顧客全体の2割である優良顧客が売上の8割をあげているという法則。すべての顧客を平等に扱うのではなく、2割の優良顧客を差別化することで8割の売上が維持でき、高い費用対効果を追求できるとするもの。に従うならば、ファン層を含むコアな顧客は売上の8割を左右する最も大切にすべき顧客層です。

その上でコアな顧客層とファンダム層は必ずしも一致しない点、ファンダムが企業の売上に直接的に貢献するとは限らない点には注意が必要です。

企業は「誰に向かって」ビジネスをするのか?がズレてしまうと、何のためのビジネスかわからなくなってしまいます。

ファンダムとの向き合い方を通じて、本質を見誤らないことが大切ではないでしょうか。

※3 パレートの法則(2:8の法則) イギリスの経済学者ヴィルフレド・パレートによって提唱。顧客全体の2割である優良顧客が売上の8割をあげているという法則。すべての顧客を平等に扱うのではなく、2割の優良顧客を差別化することで8割の売上が維持でき、高い費用対効果を追求できるとするもの。

おわりに

今回はファンダムについてその特徴や正体についてご紹介しました。

企業側のファンダムとの向き合い方について以下の2点を留意しておきたいところです。

・安易なコラボマーケティングやブランディングを実行しただけでは、熱心なファンを裏切りかねない。

・ブランド価値の維持や持続的に成長するためには、ファンを相手にしても「異」を唱える必要がある。これが将来の熱狂的なファンにつながることがある。

とはいえ、日本において「ファンダム」の存在はますます大きくなっており、今後、企業やブランドにとって無視できない存在となるのは間違いないでしょう。

「ファンダム」について知れば知るほど、私たちは最早、「与えられたもの」では満足できなくなっているのではないか?という思いを強くしました。

あなたはどう思いますか?

参考文献・資料:

・『ファンダム・レボリューション』ゾーイ フラード=ブラナー著

・『ファンダムエコノミー入門』コクヨ野外学習センター編

・『実験の民主主義 トクヴィル思想からデジタル、ファンダムへ』宇野重規著、若林恵聞き手

・Harvard Business Review「熱狂者が時代をつくり、ビジネスを動かす――書評『ファンダム・レボリューション』」

・PRTIMES「推し活に関する調査 2024年」

・推し活総研:【推し活変遷を辿る】推し活理解の前提知識

RECENT POSTS

TRENDING

MORE FOR YOU

今日もあなたに気づきと発見がありますように